建築基準法が2025年4月に改正され4号特例が縮小されます。これによって建築確認申請の際に木造2階建ての構造計算書などの提出が義務付けられます。また、家を新築するときだけでなく、大規模なリフォームの際も建築確認申請が必要になります。

リフォームの建築確認申請はどういう場合に必要になるのか、緩和措置はあるのか、私たちにとっての改正のメリット・デメリットなどを、さくら事務所のホームインスペクター友田雄俊さんにうかがいました。

記事の目次

4号特例とは

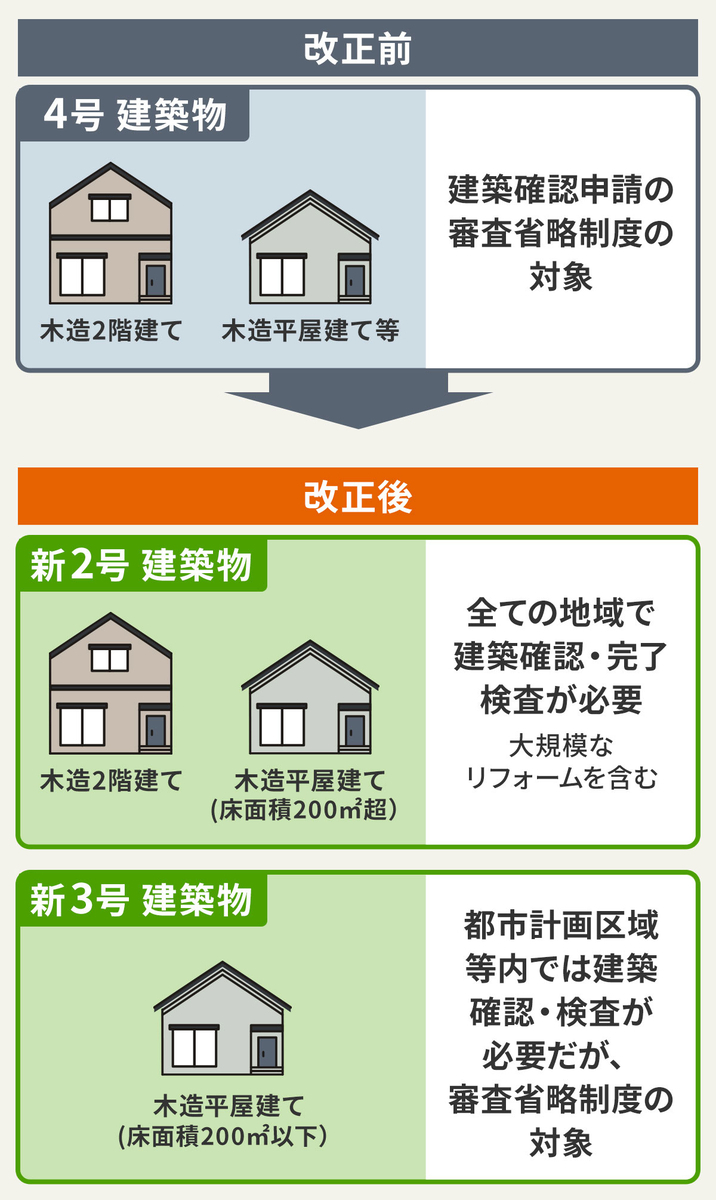

建築基準法の4号特例とは、木造2階建ておよび木造平屋の住宅は建築確認および検査の審査を一部省略するとされている特例です。これが2025年4月施行の法改正により変わります。まずは改正以前の現在の法律について見ておきましょう。

特例の対象は木造の2階建てと平屋

建築基準法では新築や大規模なリフォームをする際に建築確認申請が必要かどうかの基準として、建築物を4つに区分しています。

1号~3号は木造以外の建築物か木造でも3階建てや延床面積が500m2を超える大規模な建築物を含みます。

一般的な規模の木造2階建てや平屋は4号に分類されています。

つまり4号特例というのは2階建てや平屋の木造住宅が対象となっています。

2025年3月までは建築確認申請の審査が一部省略可能

建築確認申請は建築物を建てる際に、設計図書など必要書類を作成して役所や建築確認審査機関に申請し法律や条例に適合しているかどうかの審査を受けるものです。審査に通らなければ建築はできません。

ところが現行法では、4号建築物は建築確認申請の一部審査が省略されています。

「省略されている審査は主に構造計算の部分です。現在は2階建ておよび平屋の木造住宅は構造の安全を確保していることを証明する構造計算書の提出が不要です。つまり耐震性にかかわる部分の審査が省略されているということです」(ホームインスペクターの友田さん、以下同)

4号建築物の大規模なリフォーム時の建築確認申請

リフォームの場合の建築確認申請についてはどうでしょうか?

「木造2階建てや平屋の場合、新築、増改築では確認申請が必要でしたが、リフォームの場合は基本的に建築確認申請が不要なケースが多かったのです」

4号建築物(木造2階建てと平屋)については建物全体にわたるようなリフォームであっても増改築を伴わなければ建築確認申請が行われないのが一般的だったそうです。

4号特例縮小の背景

このような4号特例がなぜ縮小されることになったのか、その背景を見ていきましょう。

省エネ基準の義務化

2025年4月からはこれまで任意だった省エネ基準への適合が義務化されます。

省エネ基準は断熱性などの措置を定めたものですが、家を建てるときにそれに適合させることは義務ではなかったのです。そのため住宅の断熱性は個々の住宅によって差が大きかったのです。これからは全ての住宅に省エネ基準に適合した家づくりが求められます。

2025年4月から建築確認申請の際には省エネ関係の書類添付が必要となります。

4号特例縮小の理由の一つはこの省エネ基準の義務化だといわれています。

耐震性の強化

昨今、地震による被害を防止するために耐震性を向上させることが必須であるといわれています。

2025年4月の改正後は木造2階建てにも建築確認申請の際に構造計算書の添付が義務付けられます。

「構造計算書の提出を義務付けるのは耐震性を確実に確保するためです。4号特例縮小のねらいに住宅の質の向上があることは間違いないでしょう。かつては高度経済成長期における住宅需要に対して審査側がひっ迫してしまうことを考慮し、審査の省略を一部導入してきました。しかし、着工数が減少していることもあり、これからは住宅の量から質への転換がより一層進められていきそうです」

4号特例縮小による変更点

では2025年4月からの4号特例縮小によって具体的に何がどう変わるのかを説明していきます。

4号建築物の区分がなくなる

今回の法改正によって木造2階建て、木造平屋を含む「4号建築物」の区分がなくなります。

木造2階建てと木造平屋(ただし床面積200m2超)は「新2号建築物」になり、木造3階建てなどと同じ区分に入ります。

木造平屋で床面積が200m2以下の場合は「新3号建築物」という区分になります。

木造2階建ては審査省略の対象外になる

新2号建築物にはこれまでのような審査の一部省略という特例はありません。

木造2階建ても木造3階建てと同様に、建築確認申請を省略せず行わなければならなくなります。

木造2階建ての大規模なリフォームは建築確認申請が必要になる

リフォームを行う予定の人にとって大事な点は、木造2階建ての4号特例が縮小されるのに伴い、大規模なリフォームをするときに建築確認申請が必要になることです。

構造計算書と省エネ関連の書類を提出が義務化

建築基準法の改正後は建築確認申請の際に、これまでは審査が省略されていた木造2階建ての構造計算書および新たに現行基準への適合が義務化される省エネ関連の書類の添付が必要になります。

つまり耐震性がきちんと確保されているのか、省エネ性が現行法に合致しているのかを設計図や計算書などによって証明しなければいけないわけです。

木造平屋は引き続き建築確認審査省略の対象

木造平屋に関しては床面積が200m2以下であれば、これまでと同様に一部審査が省略されます。構造計算書や省エネ関連の書類審査は行われません。

平屋のリフォームは、大規模なリフォームでもこれまでどおり建築確認申請そのものが不要です。

建築確認申請が必要になる大規模なリフォームとは

2025年4月から大規模なリフォームでは建築確認申請が必要になります。では大規模なリフォームとはどのように定義されているのかを見てみましょう。

大規模リフォームの定義

大規模リフォームとは、建築基準法でいうところの「大規模の修繕・模様替」にあたるもので、国土交通省のパンフレットでは、次のように定義されています。

上記については建築確認申請および工事完了検査が必要となると告知されています。

一方、以下のようなリフォームは建築確認申請が不要です。

- キッチンやトイレ、浴室等の水まわりのリフォーム

- クロス張り替え、構造に影響しない床の張り替えなどの内装工事

- 屋根や外壁の塗り替え、カバー工法といった仕上げ材のみの工事

- バリアフリー化のための手すりやスロープの設置

「建築確認申請が必要かどうかはリフォーム会社の判断に委ねられてしまう部分があることには注意が必要です。施主も今回の法改正について理解をし、複数のリフォーム会社と法改正も含めて話し合いをするのがいいでしょう」

法にのっとって建築確認申請をすることで後述するようなメリットがあることを知っておきましょう。

なお大規模なリフォーム(大規模な修繕・模様替)について建築確認申請時に添付する書類は新築・増改築などと必ずしも同じではないようです。

「今回の法改正で大規模なリフォーム(大規模の修繕・模様替)については省エネ基準適合義務の対象ではないとされています。一方で、『増改築』と『大規模なリフォーム』は似た印象の言葉ですが、それぞれ別のものを指しており、増改築を行う場合には省エネ基準適合義務の対象になっている点には注意が必要です。添付するべき書類などについての詳細はこれから明らかになっていくでしょう」

屋根リフォームで建築確認申請が必要な場合

大規模なリフォーム=大規模の修繕・模様替に含まれている屋根のリフォームでは、どういう場合に建築確認申請が必要なのか、国土交通省の通達(国住指第356号)を参考に見ていきます。

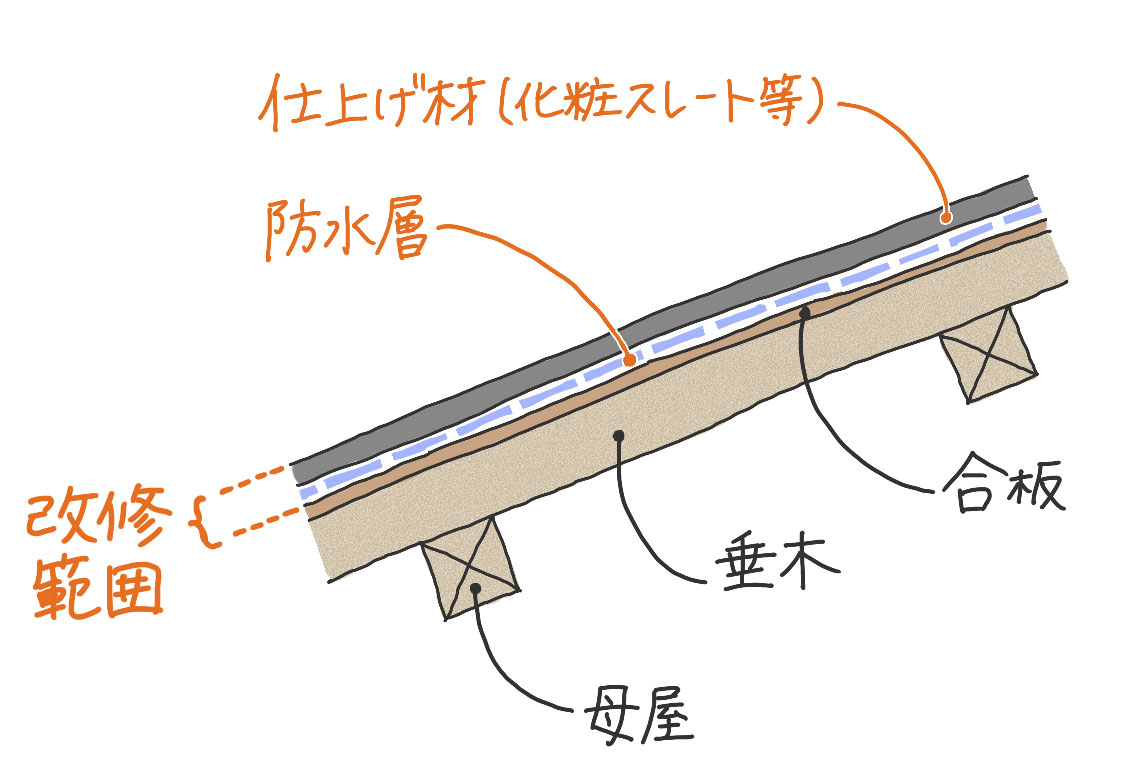

まず建築確認申請をしなければいけない屋根リフォームは、屋根材を交換する際に屋根の構造材の工事も行い、その工事部分の面積が全体の過半を占める場合です。

例えば傷んだ化粧スレートを交換する際に、化粧スレートだけでなく下地の合板や屋根を構成する部分の工事を行い、その工事が屋根全体の過半にわたる場合には建築確認申請が必要になります。

屋根リフォームの改修方法は、塗り替え、重ね葺き(カバー工法)、葺き替えの3種類。費用相場や実例、補助金も紹介!

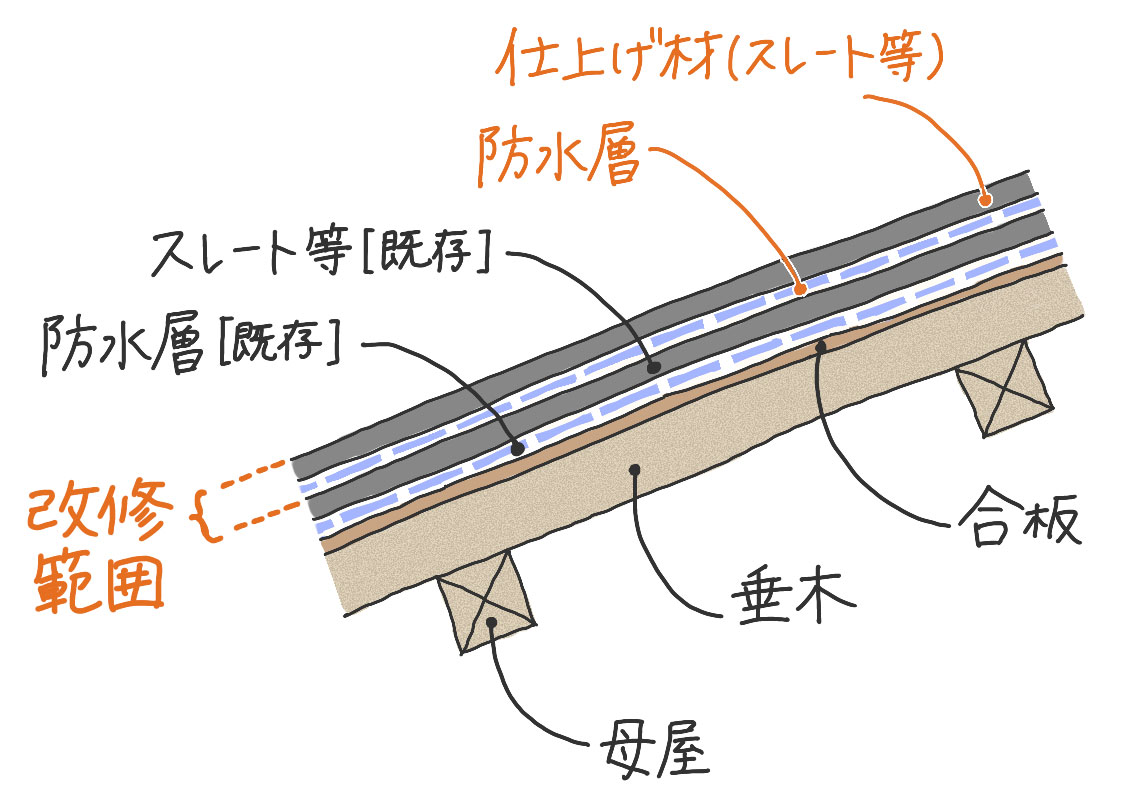

屋根リフォームで建築確認申請をしなくてもよい場合

建築確認申請をしなくてもよい場合はというと、工事が屋根材とその直下の防水シートまでで終わる場合です。

また、既存の屋根材とその下の構造材をいじらずにその上にカバー工法で新しい屋根材を施工する場合も同様に建築確認申請が不要です。

※下図は例であり、実情に応じて判断されることになります。

外壁リフォームで建築確認申請が必要な場合

外壁のリフォームでは、どのような場合に建築確認申請が必要なのでしょうか?

まず建築確認申請をしなければいけないのは、外壁の仕上げ材のみでなく構造部も含めた改修を外壁全体の過半にわたって行う場合です。

つまり外壁を壊してつくり直すようなリフォームの場合は、建築確認申請が必要となります。

さらに、外壁は仕上げ材のみの改修であっても外壁の全てにわたる場合は、建築確認申請が必要になります。ここは屋根とは異なるところなので注意が必要です。

外壁リフォームの方法は、塗り替え、重ね張り(カバー工法)、張り替えの3種類。費用の違いや実例・補助金、助成金・業者選びの注意点も紹介!

外壁リフォームで建築確認申請をしなくてもよい場合

外壁工事で建築確認申請をしなくてもよいのは、内部の構造用合板や柱など構造材を残して、外装材のみの改修等を行う場合(外壁全体の面積の半分を超えない場合)、または外壁の内側から断熱改修を行う場合です。

また、既存の外壁の上に新しい外装材を設置するカバー工法であれば、建築確認申請が不要です。

※下図は例であり、実情に応じて判断されることになります。

床の張り替えで建築確認申請が必要な場合

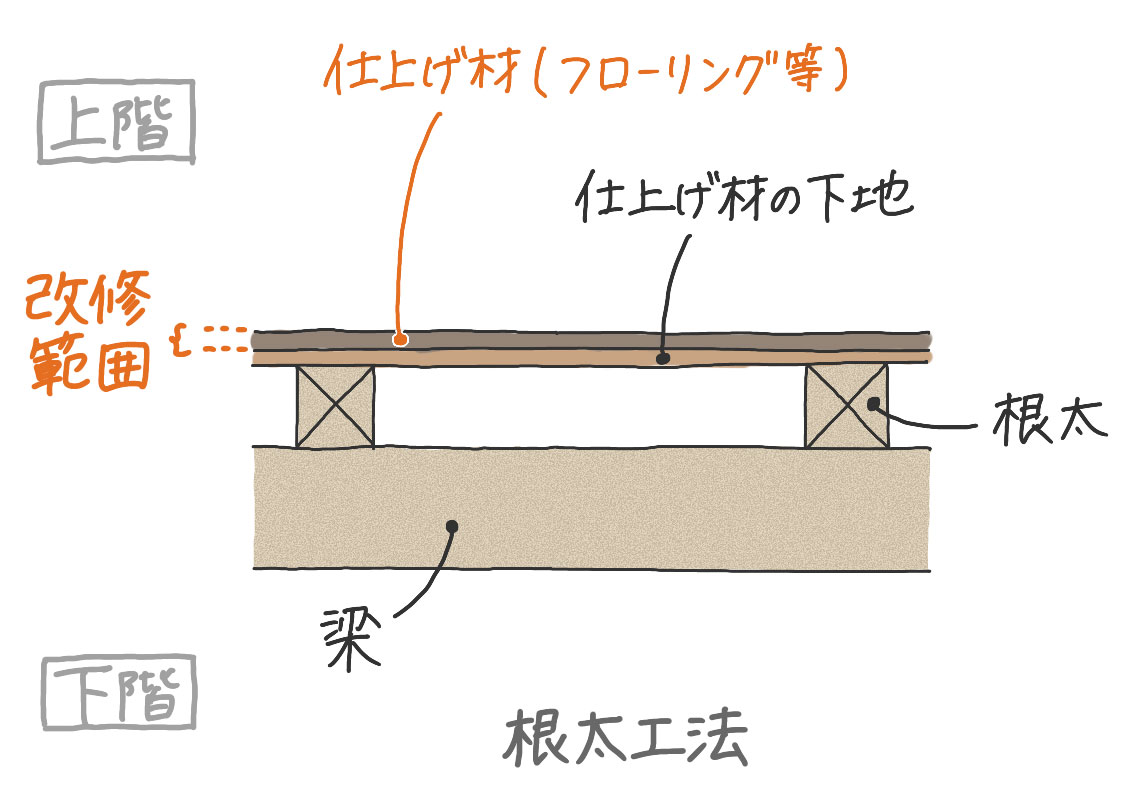

床の張り替えで建築確認申請が必要なのは、床を構成している根太(ねだ)や梁(はり)などの構造材を含めて、床をつくり直す場合です。

上記の工事が床の面積の過半にわたる場合に大規模なリフォームとみなされ、建築確認申請が必要になります。

床の張り替えリフォームの費用相場は? フローリング・クッションフロア・フロアタイル・カーペット・畳の費用、耐用年数、メリット・デメリットも解説!

床の張り替えで建築確認申請をしなくてもよい場合

床の張り替えで建築確認申請をしなくてもよいのは、フローリングなど床の仕上げ材のみの工事である場合です。

床組から床下地の合板までをいじらず、フローリングの張り替えだけにとどめた場合は建築確認申請が不要です。

また、既存の床材に重ねて新しい床材を上張りするカバー工法の場合も建築確認申請が不要です。

※下図は例であり、実情に応じて判断されることになります。

既存不適格建築物への対応

大規模なリフォームをする際に建築確認申請が必要になると、既存不適格の建築物はどういう扱いになるのでしょうか。まず既存不適格とはどういう建築物なのかから説明します。

既存不適格建築物とは

既存不適格建築物とは建築時には適法に建てられていたが、その後の法改正によって現行法に適合しなくなってしまった建築物のことです。

そのまま住み続けている分には現行法が適用されることはありません。

しかし、建て替える際には現行法への適用が求められます。同様に建築確認申請が必要になる大規模なリフォームを行う際にも現行法への適合が必要になるのでしょうか?

断熱性を現行の省エネ基準に合わせる必要は、大規模なリフォームではない

省エネ基準への適合は今回の法改正では大規模なリフォーム(大規模の修繕・模様替)は対象外とされています。

したがってリフォーム時に省エネ基準に適合させる必要はありません。

しかし、増築や全面リフォームなどで構造部の過半の改築を伴う場合は省エネ基準適合義務の対象となる可能性があります。

断熱リフォームの方法と費用相場。床・壁・天井など部位ごとに解説!

耐震性を現行基準に適合させる必要は、リフォームで構造耐力上の危険性が増さない場合はない

屋根の葺き替えや外壁の改修、床の張り替えなど「大規模の修繕・模様替」に相当する場合、リフォームによって構造耐力上の危険性が増すのでなければ現行基準に適合させるために家全体を現行基準に合わせて改修する必要はありません。

全面リフォームなどで構造部の過半の改築を伴う場合は、現行の耐震基準に適合させる必要があります。

「大規模なリフォームはあくまで建築基準法の大規模の修繕および大規模の模様替を指している言葉ですので、増改築とは異なるものであることを理解しておきましょう」

耐震リフォーム(耐震補強)の費用相場は? 耐震診断や補強工事の方法、耐震基準、減税・補助金制度などを解説

接道義務違反への対応

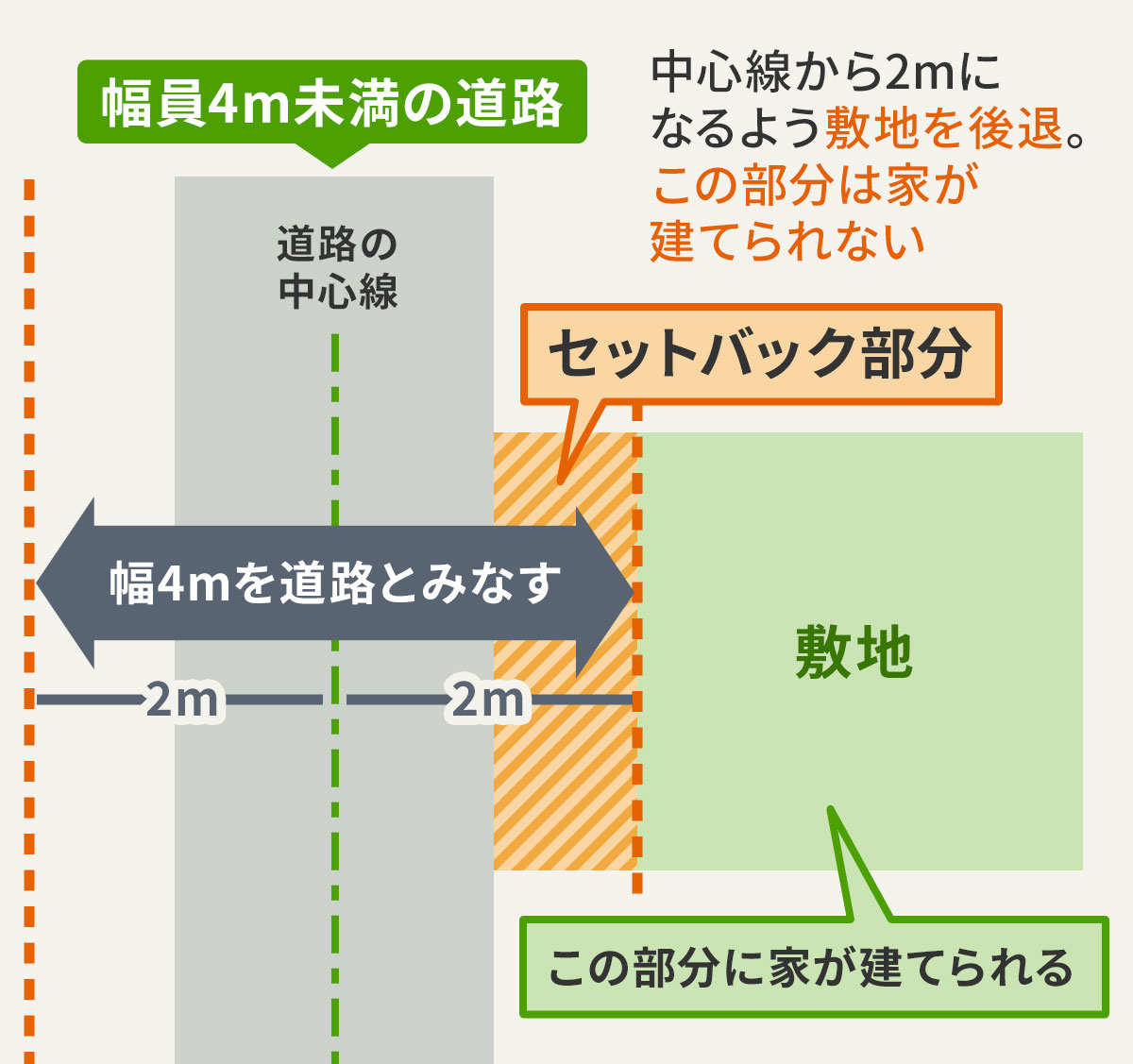

接道義務とは都市計画区域内で建築する場合、幅4mの道路に敷地が接していなければならないという決まりです。ここでいう道路は建築基準法上の道路で、単なる通路や空き地は含まれません。

既存の古い住宅では、接している道路が幅4mに満たないものがあります。

その場合は、4mの幅を確保するために建て替えなどの際に道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退(セットバック)させなければなりません。

接道義務を満たさない建築物のリフォーム

大規模なリフォームで建築確認申請を行う場合は、接道義務も審査の対象になります。

接しているのが幅4m未満の道路の場合は、道路の中心線からの距離が2mになるよう敷地をセットバックする必要があります。その上で建て替えか減築を行います。

ただ、これには緩和措置があります。

国土交通省の発表によれば「市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合は、現行基準を適用しない」とあります。

例えばセットバックするべき地点に庇(ひさし)が差し掛かっている場合も通行上支障がなければOKです。

「国土交通省では、現行基準への適合を義務付けないことについて規定を整理する予定なので、今後の発表を見守りましょう」

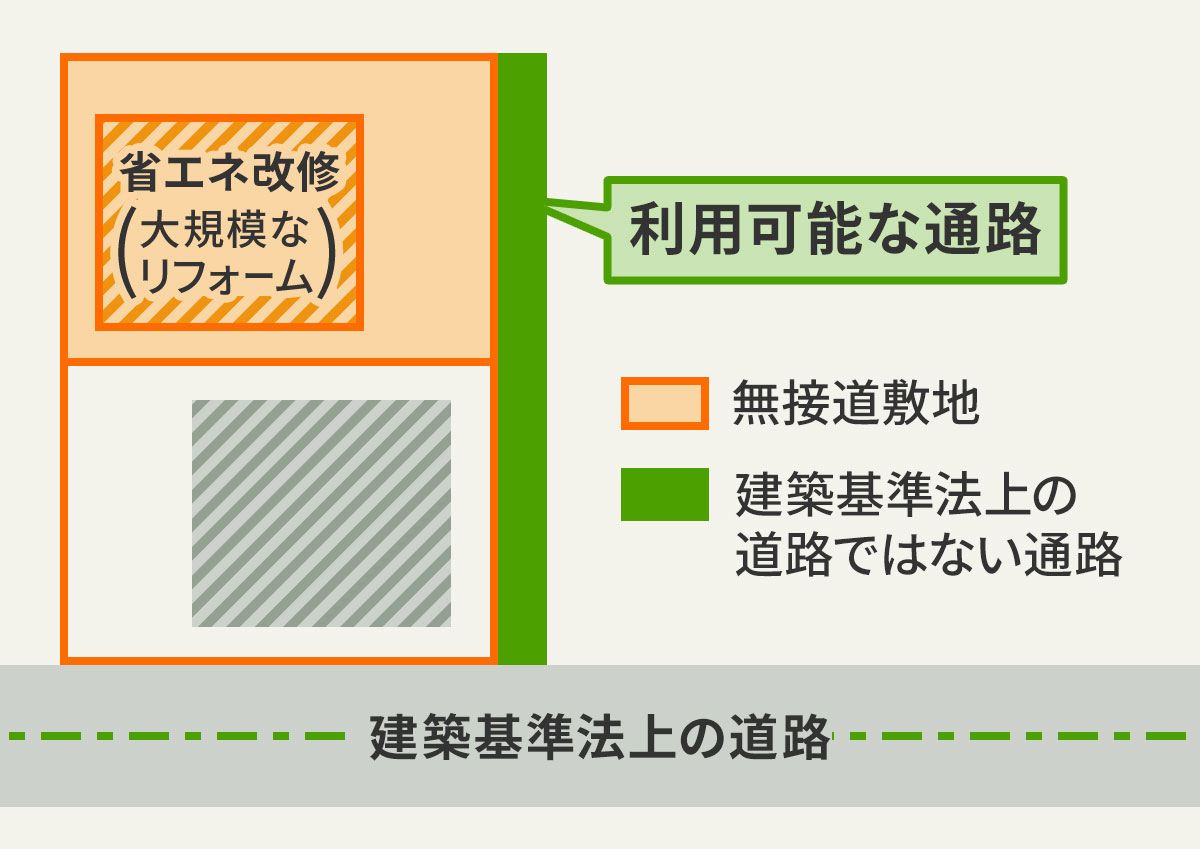

また、建築基準法上の道路に直接、接していなくても利用可能な通路に接している場合は大規模なリフォーム(大規模の修繕・模様替)が可能です。

4号特例縮小のメリット

建築基準法が改正されて4号特例が縮小された場合のメリットを見ていきます。

大規模なリフォーム時に設計審査が行われる

これまで建築確認申請の対象ではなかった木造2階建ての大規模なリフォームも申請が必要になることで、構造をやり直すようなリフォームでは審査機関による耐震性などのチェックが行われます。

「審査が行われることで、よりよい品質の家に安心して住むことができます。大規模なリフォームを考えている人にとってもいい方向の改正といえるでしょう。一方で、本来申請が必要な工事なのに申請がなされないなどの違反が出る可能性には注意が必要です」

4号特例縮小のデメリット

一方、4号特例縮小のデメリットとは?

工期が延びる

建築確認申請を行う場合、申請書類の作成に時間がかかり、その分全体の工期に影響する可能性があります。工期の延長について事前にリフォーム会社に確認しておきましょう。

費用がかかる

建築確認申請を行うための申請料や書類づくりにかかる人件費などによって、リフォーム費用が高くなる可能性があります。

工期とともに費用についても事前にしっかり打ち合わせておきましょう。

【最新版】リフォームで使える補助金と減税制度。対象のリフォーム・リノベーション、補助金額や申請方法・期限は?

取材協力/さくら事務所 友田雄俊さん

二級建築士、日本ホームインスペクターズ協会公認ホームインスペクター

構成・取材・文/林直樹

イラスト/ふじや

住宅ジャーナリスト。著書に「最高の住まいをつくるリフォームの教科書」(建築家佐川旭さんとの共著、PHP研究所)、「絶対に失敗しない中古マンションのかしこい買い方」(田方みきさんとの共著、成美堂出版)、「リフォームにかかるお金がわかる本」(田方みきさんとの共著、成美堂出版)など