茨城県取手市は、都心へのアクセスの良さと豊かな自然環境が調和した住みやすい街。「ほどよく絶妙とりで」という街の公式キャッチコピーからも、そのバランスの良さが伝わってきます。

そんな取手で育ったのが、シンガーソングライターの堂島孝平さん。18歳でデビューして以降、自身の活動だけでなく、KinKi Kids、藤井隆、坂本真綾、アンジュルムといった数々の人気アーティストへの楽曲提供でも活躍。街を描いた楽曲としては「葛飾ラプソディー」が広く知られています。堂島さんに、取手で育ったからこそ養われた感性や、街から受けるインスピレーションについて迫りました。

“都会に届かない感じ”がしない、居心地のいい街

―― 取手には、18歳のデビューまでお住まいだったのでしょうか?

堂島:はい。生まれて3カ月で大阪から取手に引越して、高校卒業まで暮らしていました。デビューは未定だったけど事務所は決まっていて、そこが横浜で。卒業式の翌日に引越したので、その高校でいちばん最初に取手を出たんじゃないかという自負があります(笑)。

―― 取手は「ほどよく絶妙とりで」とうたわれています。実際に暮らしていた体感はいかがでしたか?

堂島:そういわれてみると、たしかにほどよく居心地が良かったですね。地元にいた当時からですけど、都会を知った今になって帰っても、それほど「田舎だな」とは感じません。東京のベッドタウンだから、とにかく近くて。

―― 上野駅まで約40分、品川駅までも直通で約60分 なので、通勤している方も多いと思います。

堂島:東京まで近いし、感覚的にはほぼ千葉なので、茨城のほかのエリアの人から「裏切り者」とイジられることがあります(笑)。そういう距離感だから、都心から文化が流れてくるのも速いと思うし、地方だけど“都会に届かない感じ”はしなかったんですよね。

実際、中学3年生くらいになると、遠出をするときは千葉の柏に行っていました。初めてのギターを買ったのも柏です。高校生になると上野や池袋でも遊んでいたので、横浜に引越すときも「簡単には帰らないぞ」という覚悟はありつつも、すぐ帰れるという安心感もどこかありました。

街の人が親しむ「利根川」は、楽曲のモチーフにも

―― アクセスが良い街なだけに、いろんなエリアで遊んだと思いますが、取手で思い出深い場所はありますか?

堂島:駅前は、CDショップなどが入った「ボックスヒル」という大きな商業ビルがありました(現在は「アトレ取手」に名称変更)。子どものころ遊びに行っていたので、今でも駅前に行くと、甘酸っぱい懐かしさを感じます。

ただ、僕としては川のほうが印象に残っています。取手って、街の端から端まで利根川が流れていて、子どもも大人も土手や河川敷によく行くんですよ。走ったり、たこ揚げをしたり。寒中水泳をしている人も見たことがあるな。僕自身も少年野球をやっていたので、河川敷のグラウンドでたくさん試合しました。

―― いろんなことが楽しめる空間として愛されているんですね。

堂島:そうですね。大きくなってからも、例えば女の子とどこかに行くときは街だと人の目が気になるから土手を歩くとか、そういう存在なんです。そういう思い入れが楽曲に反映されたこともあって、『サンキューミュージック』というアルバムに収録した「TONE RIVER」(トーン・リバー)は、読みを変えると「トネ・リバー」。まさに、利根川の土手に座っているところを空想してつくった曲です。

曲づくりに熱中した少年時代。初のステージは取手市民会館で

―― 堂島さんは取手で、どんなふうに音楽の才能を磨いていきましたか?

堂島:中学と高校時代は、とにかく曲づくりが“大好きな遊び”で。幼少期からエレクトーンやピアノをやっていたんですけど、習うということに向いていなかったのか、堅苦しさを感じていたんです。でも、THE BLUE HEARTSみたいなバンドに出会って「音楽って行儀が良くなくてもいいし、自分たちでつくっていいものなんだ!」と気づき、創作の楽しさに目覚めました。

―― まず、どんな創作から始めたのでしょうか?

堂島:なぜか作詞から始めたので、ルーズリーフに12編の歌詞を書いて、ホッチキスで留めて、中学のころだけで9枚くらいアルバムを“出して”ましたね(笑)。ギターの練習は、最初は苦戦していたんですけど、中3の12月に急に弾けるようになったので、そこからはたまっていた歌詞に曲をつけて、また新しくつくってと夢中になっていました。

―― これまで多くのアーティストへの楽曲提供も手掛けてきた堂島さんの創作への情熱は、曲づくりに没頭していた少年時代に原点があったんですね。

堂島:コピーバンドをやるとかよりもつくるほうに興味が向いていましたね。音楽をやっている友だちがごく少数いたので、ラジカセで録音したデモテープを聴いてもらって。そうしているうちに、担任の先生から卒業生を送る謝恩会でライブをしてほしいと頼まれて、高1のころ取手市民会館で初めて人前に立ちました。市民の方も使うし、たまにプロのミュージシャンもイベントをする場所です。ドリフが来たこともあったな。僕自身はプロになってから取手市民会館でライブをしたことがないので、あのステージに立ったら、初心に立ち返れておもしろいかも。

エンターテイナーとしての原点はエビフライ揚げ!?

―― 音楽以外では、地元でどんなふうに過ごしていましたか?

堂島: 取手の「常総ふれあい道路」沿いにあった「海老新」というエビフライ専門のレストランでバイトしていました。そこで、プロになるきっかけともいえる出会いがあって。オガワさんという音楽好きな先輩から、「YOKOHAMA HIGH SCHOOL HOT WAVE FESTIVAL」という高校生を対象にしたバンドコンテストに応募してみたらどうかと勧められたんです。

気乗りしないので断っていたんですけど、僕たちはオープニングスタッフだったから、断っても断ってもシフトが一緒で(笑)。断りきれなくて、「最初はテープ審査みたいだし、どうせ落ちるだろうから、内々に済ませればいいか」と応募したら出場が決まって決勝まで残り、そこで日本コロムビアに声をかけられるという……。

―― オガワさん、先見の明がある方だったんですね!

堂島:いや、オガワさんは、僕の曲を一切聴いたことがなくて(笑)。ただ、僕が「曲をつくってるんです」という話をしたから、音楽好きとして気にかけてくれていたみたいで。

―― とても面倒見がいい先輩ですね。

堂島:その店はエビを揚げる場所が客席から見える設計だったので、僕が調理担当になったときはエビをクルッと一回転させながら揚げていたんですね、「子どもが喜んでくれるかな」と思って。オガワさんはそれを見て「この人はエンタメを届ける側の人間だ」と思ったのかもしれない(笑)。オガワさんの一押しがなければ今の僕はいないから、30年以上も前のことだけど感謝しています。

水辺への愛着と街からのインスピレーションが音楽の種に

―― 取手の風景や記憶は、楽曲制作に影響していますか?

堂島:利根川の影響は大きいですね。僕、すごく水辺が好きで、楽曲でもずっと湾岸のことを描いているんです。東京でいえば有明、築地、お台場あたりの、ゆりかもめが走るエリアですね。

横浜時代も、みなとみらいのそばに住んでいたので、夜になると自転車に乗って行って。まだ今のように発展する前なので、建物もぜんぜんなかったんですけど、水辺に座って物思いにふけっていました。そういう水辺への愛着は、取手で育ったからこそ生まれたのだと思います。

―― 利根川以外でも、街からの刺激を受けて曲が生まれることはありますか?

堂島:けっこうありますね。直接的に描くというより、モチーフに使います。例えば「赤と白」という曲は、東京タワーのことを歌おうと思ったんです。スカイツリーができたとき、小さいころから親しんでいた東京のシンボルが取って代わられてしまうようで、さびしさを感じて。その切なさからイメージをふくらませて歌詞を書きました。

―― 「赤と白」は「東京タワー」などの固有名詞が出てこない、想像力を掻き立てられる抽象度の歌詞ですよね。制作段階から、堂島さんのイマジネーションの賜物だったとは。

堂島:写真さえあれば知らない街でも曲を描けますね。そこでどんな物語が巻き起こるかの想像力が働くというか。台湾に「ランタン飛ばし」という伝統行事があるじゃないですか。夜空に浮かぶ無数のランタンを見上げる、あの写真を見て描いたことが実際にあります。

歌詞だけでなくメロディーもそうで、実は「葛飾ラプソディー」の作曲をしたときも、まだ現地に行ったことがなかったんです。歌詞をいただいた上で、葛飾の街や「柴又帝釈天」の写真を見て、「寅さん」のイメージからアイデアを広げて曲をつくっていきました。歌も自分で担当したけれど、今思うと、楽曲提供の出発点だったといえるかもしれません。

今も息づく「茨城出身者のブルース」

―― お話を聞いていると、取手という“ほどよく絶妙”な余白をもつ街だったからこそ、堂島さんの才能が伸び伸びと自由に育まれたのかなという印象を受けます。もし違う街で育っていたら、どんなアーティストになっていたと思いますか?

堂島:ぜんぜん今と違ったんじゃないかな。「都会に届かない感じがしなかった」とは言いましたが、当時はインターネットもなかったので、やっぱり東京や大阪のような大都会に比べれば情報の不便さはあったんですよね。

例えば高校時代にデモテープをつくっていたときも、効率のいい方法を知らなかったので、録音したギターの音色を背後で流しながら、違うラジカセでボーカルを録っていて。東京や大阪のように手を伸ばせば情報がある環境だったら、すぐ解決していたこととかもあったと思う。自分で考えて方法を見つける、試行錯誤しながら音楽をやっていく力は、取手で育ったからこそ養われた部分があると思います。

―― 別の土地で育っていたら、堂島さん自身の性格や考え方は変わっていたと思いますか?

堂島:もし生まれた地である大阪でそのまま育っていたら、気持ちの面でも違いがあると思うんですよね。もっと自己顕示欲が強かった気がするんです。人口的に切磋琢磨する相手も多いだろうし、“認められる”のもわかりやすい環境だと思うから、前に前に出たがるスタイルになっていたかも。才能豊かな人があふれる大都会で自分のあり方を見つけるのは、また違う苦労があっただろうなと想像します。

―― 作風自体も、全く別になっていたかもしれませんね。

堂島:そう思います。取手って、何ていえばいいのか……“ほどよく絶妙”というのは、言い換えればこれといった特徴がないということでもあって。千葉に近いから、茨城が故郷だというアイデンティティーも、水戸に近い人のほうが強いような気がするし。

もう東京で暮らした年月のほうが長いけど、出身地ではないから完全に東京の人間という感覚にはなれないし……そういう所在のなさみたいなのが僕の中にあって。

川沿いが好きな理由ともつながっているんですけど、街の中心になじめないという、茨城出身者のブルースみたいなものを、ずっと持ち続けています。

―― 作品には、どのような要素として表れているのでしょう。

堂島:さっきお話した湾岸を描き続けていることって、「街に戻れない、戻りたくない、出ていきたいけどその先が見えない」みたいな憂いを描いているともいえるんですけど、その感覚は、それこそ大都会出身だったらもっていなかったんじゃないかな。

そういえば、「とりで利根川大花火」という花火大会があるんですよ。僕も地元に住んでいたころに行ったんですけど、花火そのものよりも、終わって人が帰っていく様子が印象に残っているんです。有限だから美しいんだ、という。やっぱり中心ではないものに引かれる感性があるんだと思います。

取手は自分らしく暮らせる街「また盛り返すんじゃないかな」

―― これから取手にお引越しを検討されている方にアピールポイントがあれば、ぜひ。

堂島:東京のベッドタウンとして発展してきた街なので、アクセスの良さはもちろんなんですけど、外から来る人に対して抵抗感が少ないのがいいところだと思います。もちろん地元付き合いとかはあるでしょうけど、基本ウエルカムな雰囲気というか。

これぞ取手の名物、みたいなものは花火大会くらいしかないんだけど、だからこそ、みんなそれぞれに自分の好きなところを見出して、自分の好きなように暮らしている感じがすごく強いんです。自分らしく暮らせる、寛容な街だと思います。僕の実家も、父の転勤で移り住んで以来、そのまま取手にいますし。

―― 自分で選んで故郷にできる街、という感じがしますね。帰省したとき、街の変化は感じますか?

堂島:30年前と比べると、家族で通っていた焼肉屋さんがなくなってしまったとか、寂しくなった部分はあります。一方で、若い人たちが増えていたり、街に大きなホームセンターができていたりしていて。「これからまた盛り返すんじゃないかな」という感じがしますね。

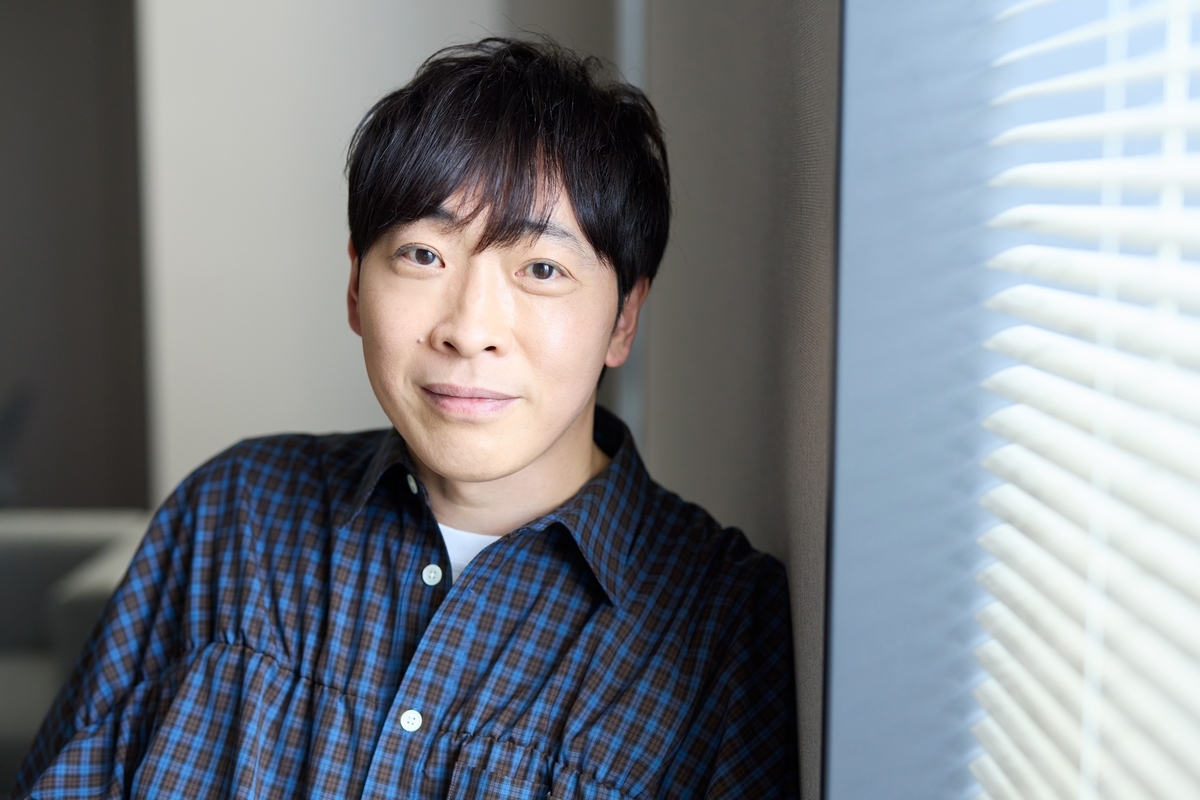

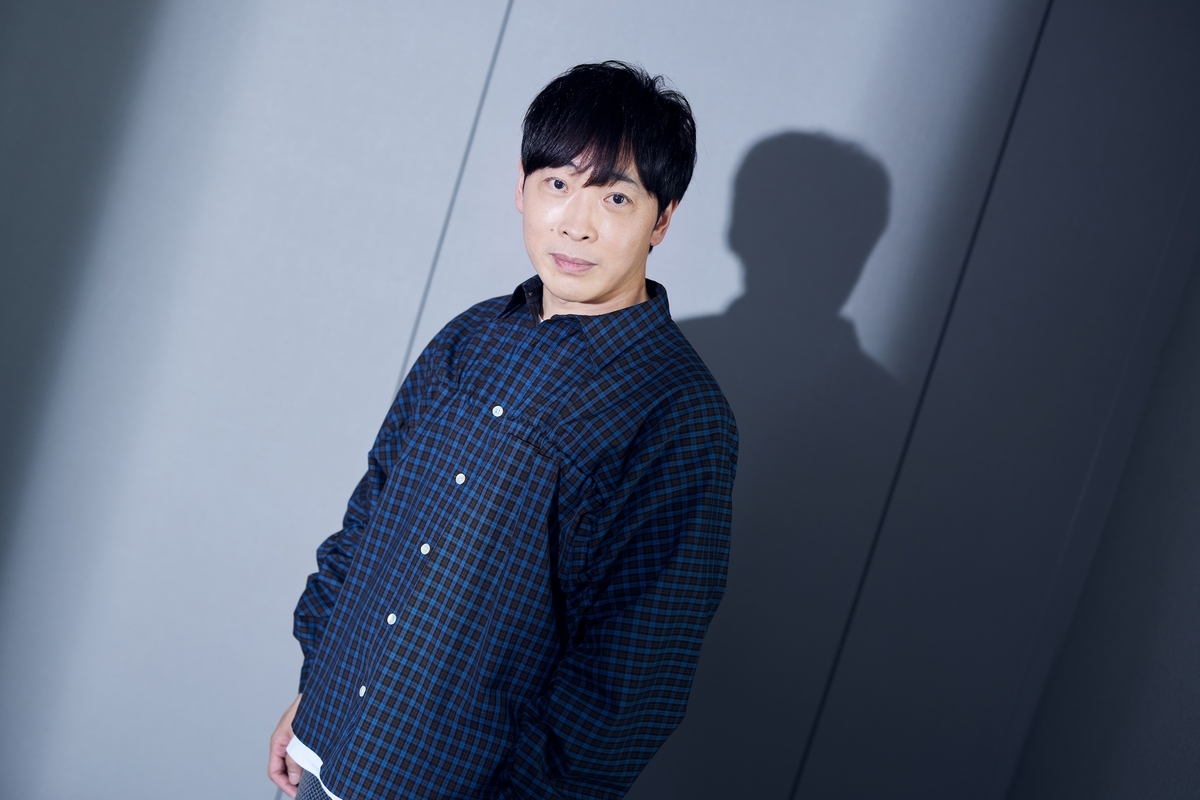

お話を伺った人:堂島孝平

ソロスタイルの他、バンドや楽団などを自在に操るフロントマン。自身の活動と並行して、ミュージシャン、アイドル、芸人、声優などさまざまなフィールドへの楽曲提供を手掛ける。今年デビュー30周年を迎え、5月に東名阪でワンマンツアー「堂島孝平 30周年 presents KOHEI DOJIMA TOUR 2025『POP dB Ⅱ Returns』」を開催。

編集:ピース株式会社