駅から20分近く歩かなくてはならない場所を、吉祥寺と呼んで良いのだろうか。というか、実際は練馬区立野町だ。あぶない、吉祥寺のイメージが強すぎて練馬区民だったことを忘れかけていた。

私は短期・長期記憶共にぼんやりしたところがあり、当時の記憶を辿るためにも住んでいたアパート付近に向かうことにした。行きたい場所もあるのだ。慣れ親しんだ景色が見えてきて、こんな短歌を思い出した。

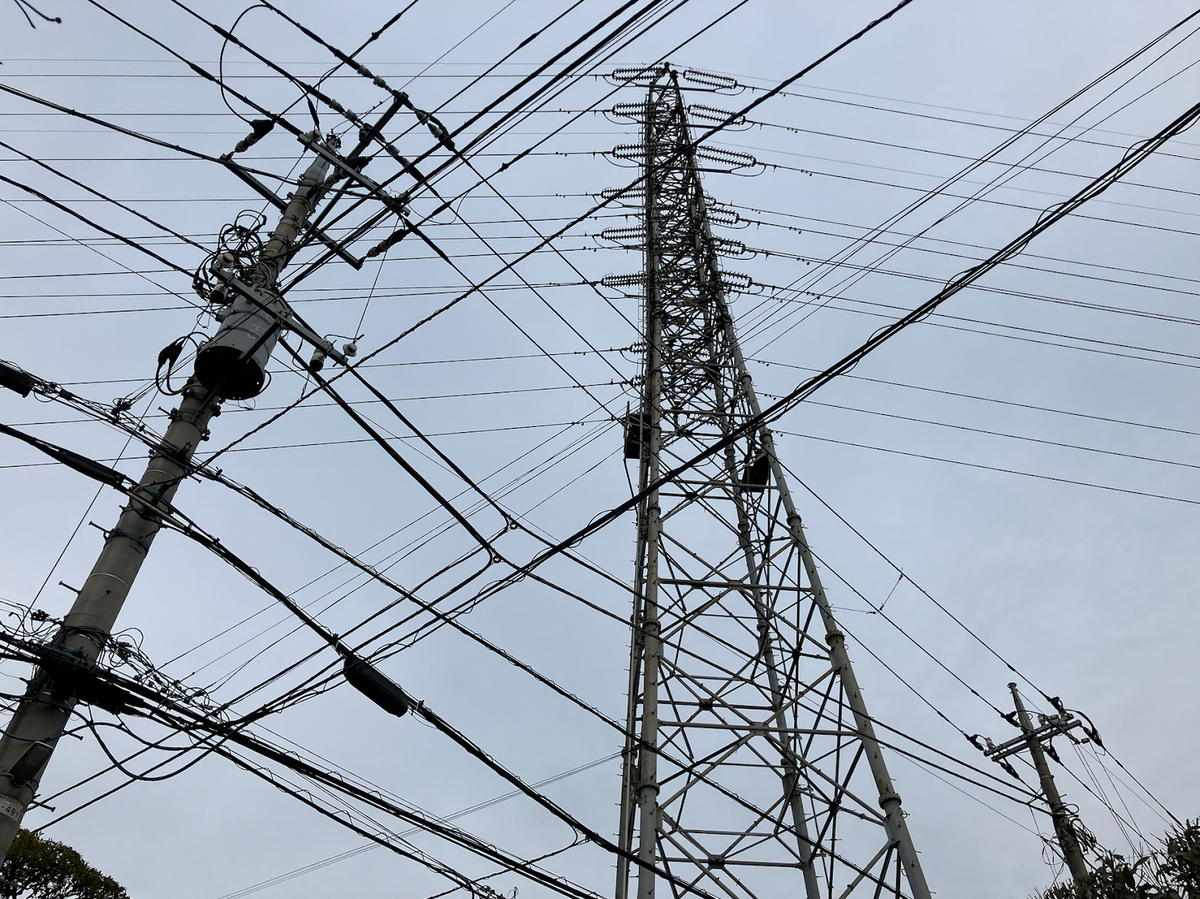

なくなれば美しくなる でも僕は電線越しの空が好きです

(歌集『アーのようなカー』より)

電線っていいなと思ったのは東京に来てからだ。見上げていると指を突っ込んであやとりをしたくなる。立野町といえば、アパートの近くの鉄塔の印象が強い。風情のある井の頭公園や賑やかな吉祥寺の駅前とは違い、何の変哲もない住宅が並ぶ。

ふっと、近くに「暴れ風鈴の家」があったことを思い出した。涼しげに「ちりん」と音を奏でるガラス風鈴ではなく、金属製の風鈴だった。台風の日などはチンチンチンチン狂ったように暴れて近所の住民の不安を煽っていた。ある日ぴたっと風鈴の音がしなくなり、なくなって良かったとホッとしたのだった。電線には肩入れするくせに風鈴には薄情である。

吉祥寺まで歩いて行けて、程よく刺激があるエリア

上京してすぐは観光気分で吉祥寺の街中をうろついた。浮かれてハモニカ横丁の立ち飲みバーで洒落たカクテルを飲んだこともあったが、憧れていた行きつけの飲み屋は最後までつくれなかった。そもそもどの店も盛り上がっていて入る勇気さえ出ず、うろうろした末にコンビニで酎ハイを買って帰るのが常だった。プラザビル地下にある「翠蘭」に行ったときには、つゆそばや春巻きの上品で繊細な味に、やっぱり東京は違うわ〜!と感激した。愛知にいる両親が来た際には絶対に連れて行こうと思っていたのに、先日行ったら閉店して名古屋名物「幻の手羽先」でお馴染みの「世界の山ちゃん」に変わっていた。この時ばかりは山ちゃんのことを憎々しく思ってしまった。吉祥寺は諸行無常を感じる街だ。

なんだかパッとしない記憶しか出てこなかったが、吉祥寺には良い刺激ももらった。一番はショップ&ギャラリー「にじ画廊」で様々なアーティストの作品に触れたことだ。すっかり感化された私はヨドバシカメラでラミネートの機械を買って、絵をラミネートして栞(しおり)を作ることからスタートした。「ラミネーター期」である。

次は100均でマグネットシートを買って、加瀬亮の絵を書いて加瀬亮マグネットを作る「マグネッター期」、その後「ユザワヤ」でオーブン粘土に出会い、土人形づくりを始めた。あの頃は、まさか自分がhabotanという名前で土人形の作家活動をするようになるとは思わなかったし、まさか加瀬亮が北野武映画『首』であんなゴリゴリな尾張弁の信長を見せてくれるとは思いもしなかった。ありがたいことだ。

すずめベーカリーのメロンパンと私の野望

当時を振り返りつつ懐かしいアパートを通り過ぎ、目と鼻の先にある最初の目的地に到着した。2018年にオープンしたパン屋さん「すずめベーカリー」だ。土鳩やハシブトガラスではなく、「すずめ」のイメージがしっくりくる小さくて可愛らしい店内には、すずめの人形やイラストが飾られていた。

ショーケースには北海道の国産小麦を100%使用した無添加生地のパンがぎっしり並ぶ。引越した後に出来たお店なので思い出の味ではないのだが、ここのメロンパンのサクサクの皮にはいたく感動したので紹介したい。メロンパン愛が極まって詠んだ短歌がある。

メロンパン2つくっつけ球体にして丸かじりするのが野望

(短歌とエッセイ『生活フォーエバー』より)

実際に「すずめベーカリー」のメロンパンを2つくっつけて齧ったら、歯が幸せすぎてどうにかなってしまうと思う。前歯分のサクサクで幸福の許容量が満タンだからだ。一番人気の焼きカレーパンと、塩バターパンも購入した。

芋を食べている間、憎しみと悲しみは消えていく

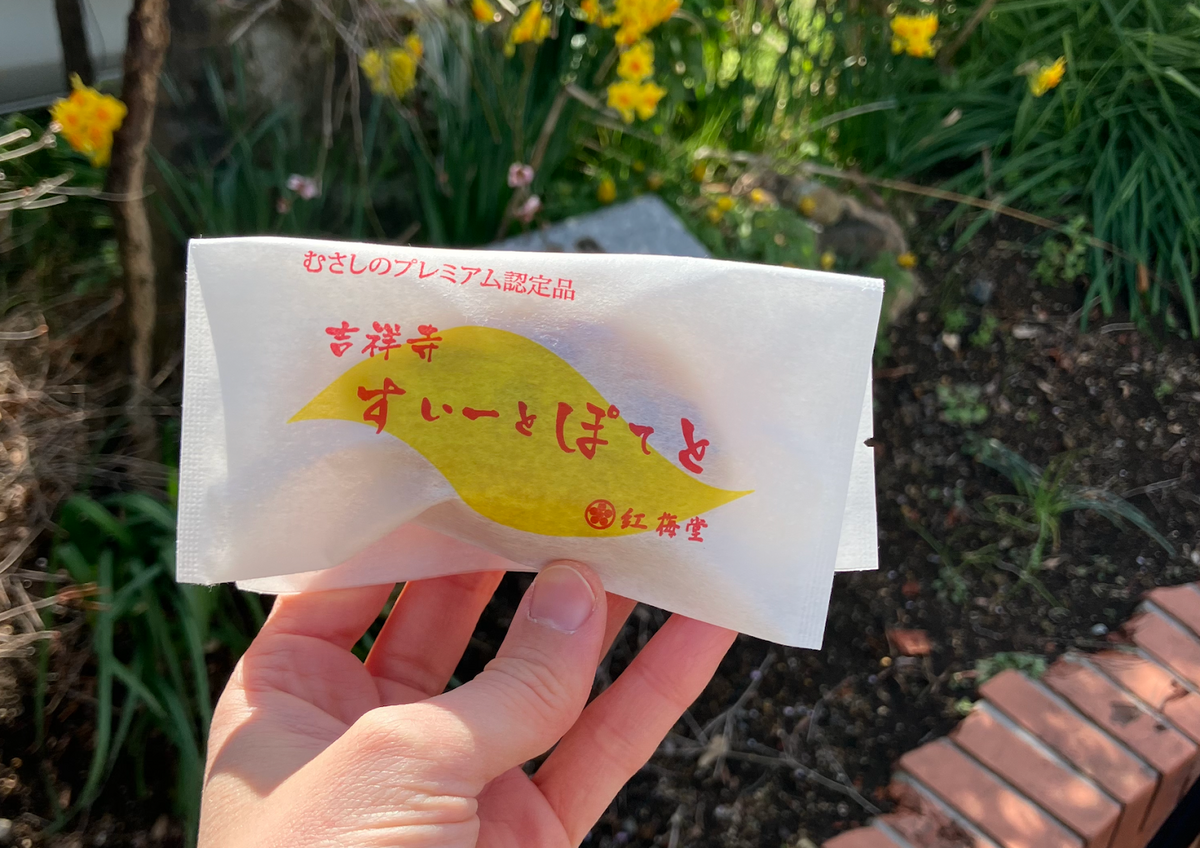

5分ほどで到着したのは昭和43年の創業以来地元に愛される和菓子屋さん「紅梅堂」だ。テレビでも紹介された「かりんとう饅頭」は手土産に大人気だが、私の目当てはこちらのスイートポテトだ。

ご自愛をする訓練で和菓子屋にスイートポテトを買いに行こうよ

(『現代短歌パスポート2 恐竜の不在号』より)

まさに「紅梅堂」のことを想って昨年詠んだ短歌である。心がくさくさした時、ご自愛アイテムとして真っ先に思い浮かんだのが「紅梅堂」のスイートポテトだった。そのまま食べても美味しいし、電子レンジで20秒ほどあたためると芋感が増し、枯れた心がほくほく蘇る。

前々から思っていることだけれど、人は芋をほくほく食べているときに誰かを憎んだり、人を傷つけたりすることはできないんじゃないだろうか。芋というのは遺伝子レベルで根源的な生の喜びを想起させる。

「紅梅堂」の愛すべきポイントのもう一つが、実家のような安心感だ。いたるところに貝殻でできた人形が潜んでいる。シーサーに見えるので沖縄土産だろうか、あるいは自作という可能性もなくはない。特に水曜定休日と書かれた子と三色団子を持った子は何の動物なのか分からず、おかんアートっぽさがある。

小休止にほどよい甲殻類がいる公園

貝殻人形も購入できたらいいのに……と後ろ髪を引かれつつ、お土産に冷凍保存できる「コーヒー大福」と「カフェ生どら焼き」を買い、「武蔵野市立北町子ども広場」に向かう。テイクアウトグルメを公園でゆっくり味わおうという作戦である。立野町のアパートに住んでいた頃、1Kの部屋に2人暮らしだった。新鮮でたのしい生活だったが、自分のスペースがないと当然ギスギスしてくる。それでもう少し広い家に引越すことになったのだが、空気が重い時にはよく住宅街や公園を散歩した。

ここは小学生に人気の公園で、白熱のドッジボールが繰り広げられていた。砂場にぴったりのヤドカリと蟹の遊具。こんな蟹の短歌がある。

車庫入れをするかのように巣に入る蟹の操縦席に乗りたい

(歌集『アーのようなカー』より)

甲殻類はどこかロボっぽくて、スターウォーズのようなスペース・ファンタジーの世界観が似合う。巨大な蟹のお腹がパカっと開くと階段が出てきて、乗り込むと操縦席があるところを想像するとワクワクする。

ヤドカリと蟹に別れを告げ、5分とかからない距離にある「みやび青葉公園」に移動する。広々としているのに空いている穴場の公園である。2頭のアシカが寄り添っている遊具の前のベンチで「すずめベーカリー」の焼きカレーパンにかぶりつく。油で揚げていないのであっさりしていて、どんなに弱っているときでも食べられそうなやさしい甘口カレーだ。丁寧で、誠実で、繊細な店主さんなのだろうとパンから人柄が伝わってきて、襟を正したい気分になった。

人形たちがいる店はどこも優しい

最後は初訪問の、2023年7月オープンの新しいお店「cafe222」へ。

店内に入るとテーブル席に、いかにも濃厚であることが分かる芳醇な香りのミートソーススパゲティが運ばれていくところだった。カウンターにはぬいぐるみたちが居心地良さそうに並んでいて、シルバニアファミリーの「ペルシャネコのふたごちゃん」がいるあたり親近感を抱かずにはいられない。「すずめベーカリー」にしろ「紅梅堂」にしろ「cafe222」にしろ、この辺りは人形を愛でるあたたかい心の持ち主が多いように思う。

UFOに乗り込むたぬきを持ち帰り、またこの街を歩きたいと思う

さて、締めくくりは「ネオたぬきケーキ」だ。たぬきケーキは昭和50年代頃に流行したといわれるケーキで、今や絶滅が危惧されている。私は今までたぬきケーキに遭遇したことがなく、土人形で作るほどたぬきケーキに恋焦がれていたのだ。売り切れていませんようにと恐る恐る「ネオたぬきケーキ」を注文すると、にっこり笑顔で「こんな感じに入れておきますね」と、透明なUFOに乗り込んだたぬきケーキを見せてくれた。

嬉しくなって「北町子ども広場」に戻り、ファンシーな花が咲いている花壇の前で撮影会をした。パンに和菓子にたぬきケーキ、エコバッグの中はちいさな喜びがころころ溢れていて自然と頬がゆるむ。わーわーとドッジボールは相変わらず大盛り上がりで、見ると公園の入り口に皆の輪には入らず立ったままゲームをしている子たちがいた。「みやび青葉公園」ならベンチでゆっくりゲームできるよ、と思ったけれど、私がハモニカ横丁に憧れてうろうろしていたように、彼らもやはり人気スポットに居たいのかもしれない。

家に帰り、紅茶を入れて「ネオたぬきケーキ」をいただいた。さすがは「ネオ」、甘すぎないガトーショコラの土台に酸味のあるクリームが絶妙なバランスで、子ども騙しではない大人のたぬきケーキだった。かつては華やかな吉祥寺に憧れて、胸を張って言えなかった練馬区立野町。今では「でも好きです」とハッキリ伝えたい。手の平サイズの幸福が見つかる、行きつけにしたい街だ。

書いた人:寺井奈緒美(habotan)

1985年ホノルル生まれ。愛知育ち、東京在住。趣味は粘土で縁起のよい人形をつくることで、habotan名義で土人形作家活動もしている。著書に短歌とエッセイ『生活フォーエバー』(ELVIS PRESS)、新鋭短歌シリーズ『アーのようなカー』(書肆侃侃房)がある。

https://habotan.info/

編集:小沢あや(ピース株式会社)