SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。

-

- 借りる

-

- マンションを買う

-

- 一戸建てを買う

-

- 建てる

-

- リフォームする

-

- 売る

-

- 住まいの相談

SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。

限られた予算で家を建てるときに候補にあがる狭小住宅。実際に住んでみると、想定外なことも。後悔しない狭小住宅を建てるために土地探しから間取りプラン、建築、住んでから気づいたことなど注意したいポイントがあります。この記事では充総合計画一級建築士事務所の杉浦充さんに話を伺いましたので、みなさんの家づくりの参考にしてください。

狭小住宅は、文字通り狭くて小さい住宅ということですが、何か定義があるのでしょうか。また、狭小住宅の特徴についても紹介します。

実は、狭小住宅に明確な定義はなく、狭小と言われる広さの目安は時代によっても異なります。杉浦さんによると、年々広さの目安は狭くなってきていると言います。

「以前は延床面積が30坪以下で狭小住宅と言われていましたが、今は28~25坪以下が目安になっています。なお、私の場合は経験上、敷地の面積が約18坪を切るあたりから設計の難易度や工夫を要する次元が一層上がることから、特に18坪以下の敷地を狭小地と考え、18坪以下の敷地に建つ住まいを狭小住宅と捉えています」(杉浦さん、以下同)

また、狭小住宅は水平方向に床面積を確保するのが難しいため、3階建て、4階建てと、高さ方向へ床面積を求める傾向があります。

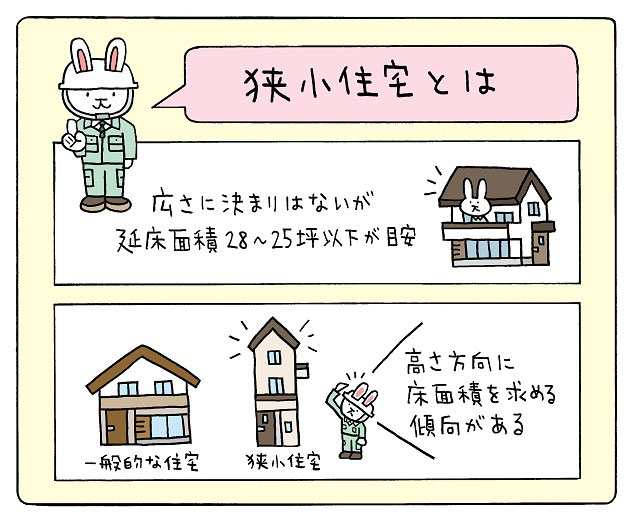

狭小住宅は、地価の高い都心の狭小地や変形地でよく見かけます。

「狭小地の広さにも明確な定義はありませんが、狭小住宅の延床面積と同程度、つまり28坪~25坪以下の土地を狭小地と呼ぶことが多いようです」

変形地は、きれいな四角形の整形地ではなく、三角形や細長い敷地、崖際の敷地、旗竿地などの総称です。

「変形地の場合、敷地の中で住宅を建てられるスペースが限られてしまうため、結果として狭小住宅になることが多いですね」

狭小住宅には以下のようなメリット・デメリットがあります。これらのメリット・デメリットを踏まえた上で検討するといいでしょう。

1 )トータルコストが抑えられる

土地の価格が抑えられるため、土地と建物を合わせたトータルコストを抑えることができます。

2)利便性の高い立地に建てられる

同じ予算であれば、土地が狭い分、地価の高い便利な立地を選ぶことができます。

3)光熱費を抑えられる

冷暖房する空間が狭いため、光熱費を抑えることができます。

4)3階建てなら固定資産税の軽減措置が受けられることも

2024年3月31日までに新築された住宅に対して、固定資産税が2分の1に減額される措置があります。

東京都では、一般的な一戸建て住宅は、50m2~120m2までの居住部分に相当する固定資産税額が、新築から3年度分に限り、2分の1になりますが、3階建て以上の耐火・準耐火建築物については、新築から5年度分が2分の1に減額されます。

ただし、税の優遇措置は、自治体によって対象や対応が変わるので、建築予定の自治体に必ず確認してください。

| 固定資産税 | ||

|---|---|---|

| 税率 | 1.40% | |

| 住宅 | 2階建て以下または耐火・準耐火建築物ではない3階建て以上の戸建て | 3年間(長期優良住宅の場合は5年間)固定資産税額(※1)の1/2を減額 |

| 3階建て以上の耐火・準耐火建築物 | 5年間(長期優良住宅の場合は7年間)固定資産税額(※1)の1/2を減額 | |

東京都の例について、詳しくは、東京都主税局のホームページを参照してください

→東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

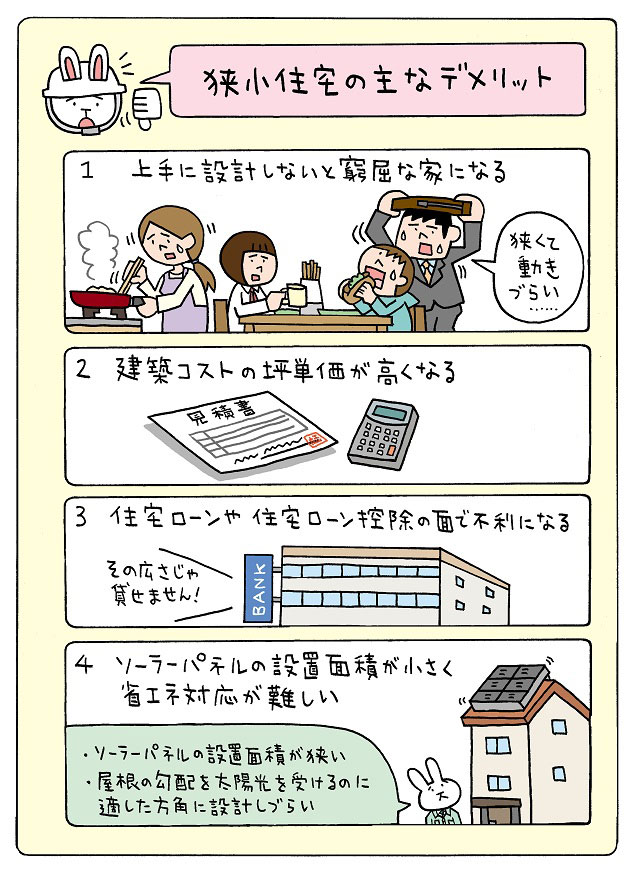

1)上手に設計しないと窮屈な家になる

延床面積の少ない狭小住宅は、上手に設計しないと、数値通りの狭くて窮屈な家になってしまいます。

2)建築コストの坪単価が高くなる

家を建てるためのコストの一部は、広さが狭くてもあまり変わらないため、狭小住宅の建築コストは坪単価で見ると高くなってしまいます。

3)住宅ローンや住宅ローン控除の面で不利になる

金融機関によっては、一定の広さがないと住宅ローンが借りられないケースがあります。また、「住宅ローン控除」を受ける場合にも延床面積の下限があります。これについては後ほど詳しく説明します。

4)ソーラーパネルの設置面積が小さく省エネ対応が難しい

狭小住宅は屋根の面積が小さくソーラーパネルの設置面積が限られる上、屋根の勾配も太陽光を受けるのに適した方角に設計する余地があまりないため、太陽光発電による省エネ対応が難しくなります。

住まいづくりにあたっては、メリハリが大事です。予算や工期が無限にあれば、こだわりぬいた家を自由に建てることができますが、現実的ではありません。

特に狭小住宅の場合は、絶対に譲れない何かを優先したために、広さを我慢するケースが多いでしょう。あらためて、自身が絶対に譲れない条件は何かを明確にしておくことをおすすめします。逆に、絶対に譲れない条件以外は、ある程度我慢できるということです。土地によって、建てられる条件が異なり、希望通りの面積が建てられなかったり、建物の高さに制限があります。わからない内容は不動産会社や建築会社や設計事務所に確認しましょう。

※絶対に譲れない条件にチェック!

1.予算

□土地の予算: 円以内

□建物の予算: 円以内

2.土地選び

■立地条件・利便性

□土地の予算: 円以内

□職場などとの距離 約( )分以内

□希望の沿線や最寄駅 ・沿線: ・最寄駅:

□最寄駅までの距離 約( )分以内

□商業施設や医療機関との距離 約( )分以内

□静かな環境

□子育て環境良好

□治安良好

■土地の条件

□敷地面積: m2・坪 以上

□建ぺい率: % 以上・以下

□容積率: % 以上・以下

□用途地域:

□防火地域、準防火地域

□接道義務(セットバック)

□(私道の場合)道路の位置指定

□整形地

□角地

□道路付け:東道路・南道路・西道路・北道路

□隣地境界線が明確

□インフラ工事が住宅前まで完了済

□道路や隣地との高低差(擁壁工事が必要になる場合も)

□日当たり

□風通し

□ハザードマップ

□浸水想定区域外

□洪水

□津波

□固い地盤

□土砂災害

□その他のこだわり( )

3.家づくり

■必要な面積や間取り、階数など

□延床面積: m2・坪 以上

□間取り: ・1K/DK/LDK ・2K/DK/LDK ・3K/DK/LDK ・4K/DK/LDK ・5K以上

□リビング・ダイニングの広さ: 畳以上

□キッチンの広さ: 畳以上

□主寝室の広さ: 畳以上

□子ども部屋の数と広さ: 部屋 × 畳以上

□収納広め

□階数:平屋・2階建て・3階建て・4階建て以上

□2世帯・3世帯住宅

□賃貸併用住宅・店舗併用住宅

■デザインテイスト、外観・内装・設備のこだわり

□デザインテイスト:

・シンプルモダン・和モダン・和風・ナチュラル・リゾート・サーファーズハウス

・インダストリアル・コンクリート・カントリー・ログハウス・ヴィンテージ

・ヨーロピアン・北欧風・木の家・カフェ風・輸入住宅・ホテルライク

・その他( )

□外壁: ・サイディング(窯業系、金属系、木質系、樹脂系)

・塗り壁 ・モルタル吹付 ・ガルバリウム鋼板(※)

・ALC ・タイル ・板張り ・コンクリート打ち放し ・その他( )

□内装のこだわり:( )

□住宅設備のこだわり:( )

■外回り・エクステリア

□庭付き: m2・坪 以上

□駐車場: 台分

□ガレージ □インナーガレージ □カーポート □カースペースがあればよい

□自転車置き場: 台分

□屋上付き: m2・坪 以上

□デッキ・テラス・バルコニー: m2・坪 以上

□門 □塀 □フェンス

□その他のこだわり:( )

※ガルバリウム鋼板は日鉄鋼板の登録商標です

はじめから狭小住宅を建てたいというケースよりも、予算や立地の利便性を優先した結果、狭小地や変形地に狭小住宅を建てるというケースの方が多いでしょう。では、狭小地や変形地の中でも、狭小住宅に適した土地というのはあるのでしょうか。

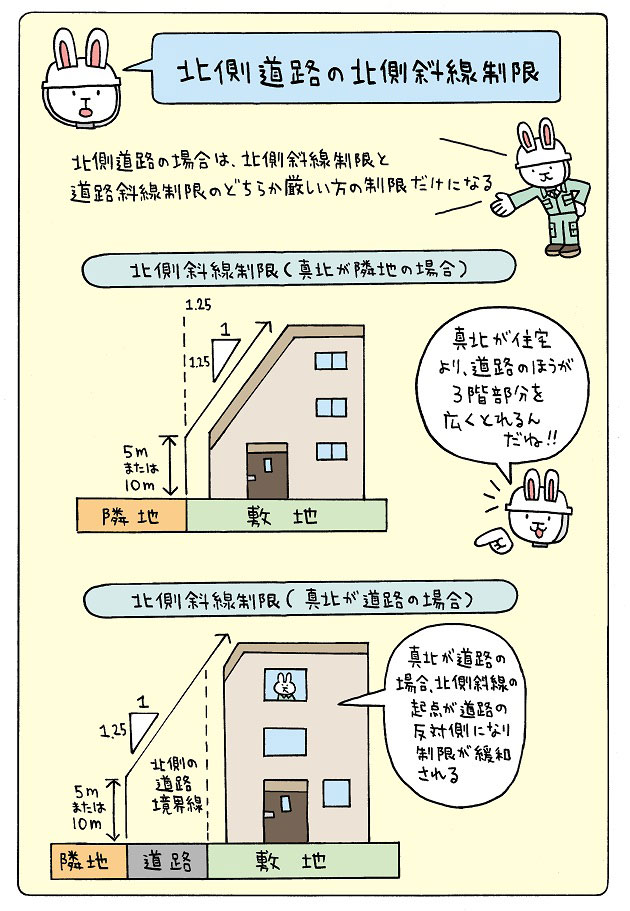

「狭小住宅は、水平方向の面積が取れない分、垂直方向の広がりを求めることになります。その際にネックとなるのが、北側斜線制限(より厳しい高度斜線を指定している自治体もあります)や道路斜線制限です。北側斜線制限と道路斜線制限の両方にかかると、3階建てが建てられないか、建てられても3階部分のスペースがかなり狭くなってしまいます。

その点、北側道路の場合は、北側斜線制限と道路斜線制限のどちらか厳しい方の制限だけになりますし、『北側斜線の道路緩和』が適用されるため、住宅地に隣接している場合よりも3階部分を広く取ることができるのです」

なお、高さに関する制限としては、

・高度斜線制限(指定自治体による)

・日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)

・隣地斜線制限

・絶対高さ制限

・外壁後退もあります。

日影規制は、周囲の日照を確保して、心地よい暮らしを阻害することを防ぐ目的で決められている規制で、これによって建物の高さが制限されます。そのほかの制限についても細かい条件等があります。各自治体の条例で指定されていることもありますので、不動産会社を通して各自治体に確認しておくといいでしょう。

日影規制・北側斜線制限について、詳しくはこちら

→日影規制とは? 北側斜線制限とは? 土地を探す前に知っておきたい基礎知識

道路斜線制限について、詳しくはこちら

→道路斜線制限って建物の高さや形にどう影響するの?緩和されるのはどんな場合?

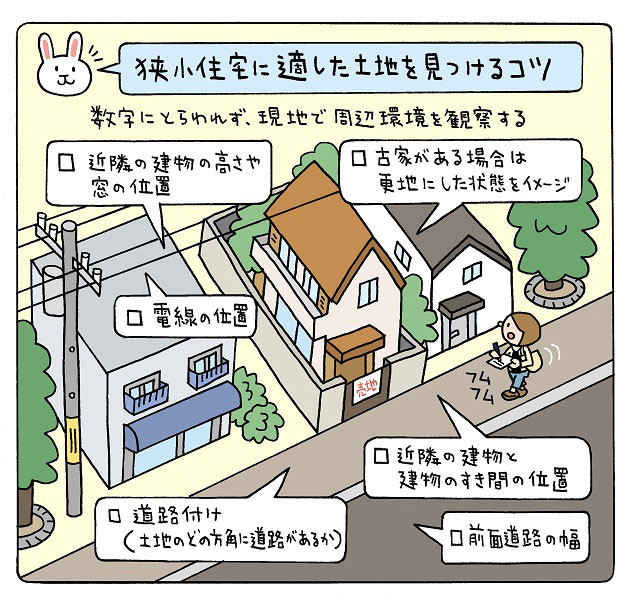

「実は、土地の形状よりも周囲の環境の方が大事です。

例えば、旗竿地で古屋が建っていたりすると、陰湿な雰囲気に見えてしまいがちですが、更地になった状況をイメージしてください。

その上で、近隣の建物の高さや窓の位置、近隣の建物と建物のすき間の位置などをチェックすること。光の入り方によっては、十分明るい家を建てることも可能です。

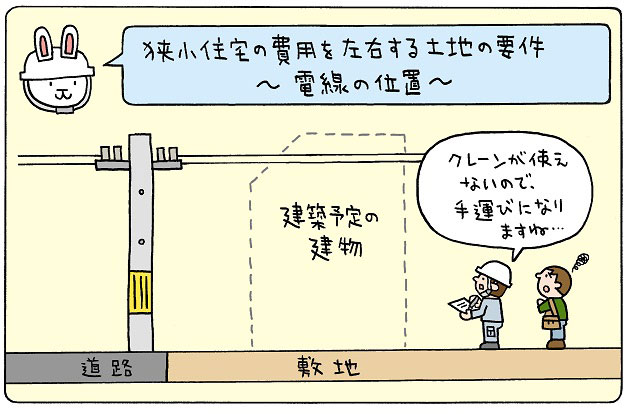

そのほかには、前面道路の幅、道路付け(土地のどの方角に道路あるか)、電線の位置なども、建てられる建物の大きさや建築コストに影響するのでチェックします」

土地によって建てられる家の形や広さ、費用などが大きく変わります。コストを抑えるために狭小地や変形地を選ぶ場合でも、想定外のコストがかかるケースがあるので、注意が必要です。

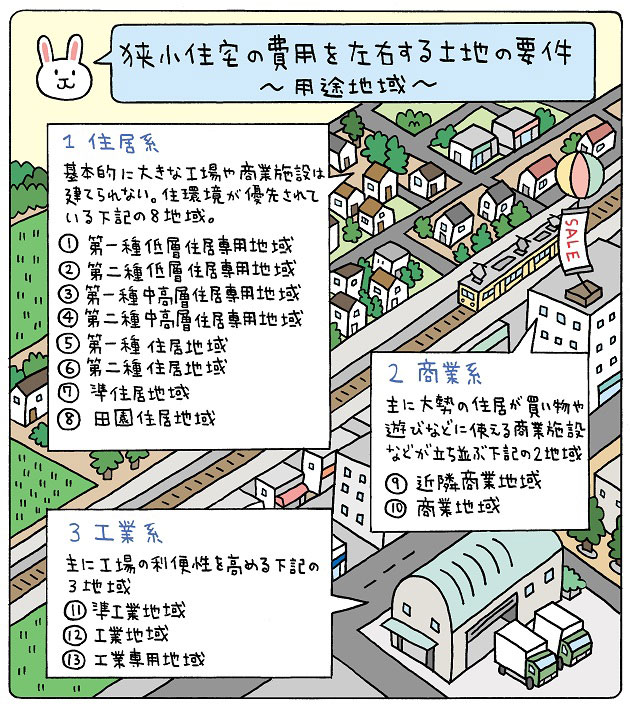

用途地域とは、計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13種類に分けられた地域のことです。建てられる建物の用途や建ぺい率(建蔽率)、容積率などが定められています。

用途地域は、大きく分けると、住居系、商業系、工業系の3つのタイプに分けることができます。

1.住居系

下記の8地域が「住居系」です。この8地域のどれかに指定された区域には基本的に大きな工場や商業施設は建てられません。住環境が優先されている用途地域です。

(1)第一種低層住居専用地域/(2)第二種低層住居専用地域/(3)第一種中高層住居専用地域/

(4)第二種中高層住居専用地域/(5)第一種住居地域/(6)第二種住居地域/(7)準住居地域

(8)田園住居地域

2.商業系

下記の2地域が「商業系」です。主に大勢の住民が買い物や遊びなどに使える商業施設などが立ち並ぶ地域になります。

(9)近隣商業地域/(10)商業地域

3.工業系

下記の3地域が「工業系」です。主に工場の利便性を高める地域になります。なお、工業専用地域には住宅を建てることはできません。

(11)準工業地域/(12)工業地域/(13)工業専用地域

用途地域について、詳しくはこちら

→用途地域とは? 用途地域の一覧で土地や家を探すときやライフスタイルにあった地域の選び方を知ろう

「第一種住居地域だと斜線の制限も緩やかになりますし、建ぺい率(建蔽率)も上がりますが、周囲に高い建物が多く日当たりが悪くなるなど、必ずしも最適とは言えません。

1階の床を下げる、窓の位置を高く取るなど、設計や施工を工夫することで、第一種低層住居専用地域でも、快適な住宅を建てることはできます」

用途地域によって土地の価格も変わります。一般的に住居系よりは商業系の方が地価が高い傾向にあります。

また、商業系には商業施設が多く、住居系に比べると騒音が気になることがあります。このような場合に、外壁や窓などを遮音性の高いものにすれば、通常よりも建築コストがアップする可能性があります。

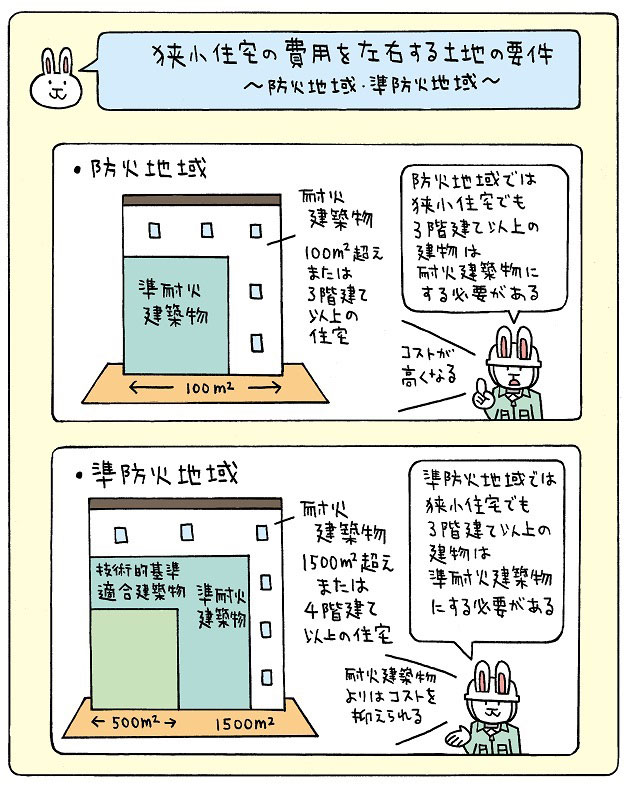

用途地域とは別に防火地域・準防火地域という分類もあります。防火地域・準防火地域は、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリアです。

延床面積100m2以下の3階建て以上の建物は、耐火建築物にしなければならず、建築コストが高くなる傾向があります。

延床面積100m2以下の3階建て以上の建物は、準耐火建築物等にしなければなりませんが、この場合は耐火建築物よりもコストを抑えることが可能です。

例えば、利便性の高い駅前の立地で、コストを抑えて狭小地を購入しても、その地域が防火地域に指定されていれば、建築コストがアップするので、注意が必要です。

購入を検討している土地が防火地域や準防火地域に指定されているかどうかは、インターネットで手軽に調べることができます。

「調べたい市区町村名 防火地域」で検索すれば、各市区町村が公開している都市計画図を閲覧できるでしょう。

防火地域・準防火地域について、詳しくはこちら

→防火地域や準防火地域って何? 家を建てるときの制限をわかりやすく解説

土地選びにあたっては、建ぺい率(建蔽率)と容積率が非常に重要です。これによって建てられる建物の広さや大きさが変わります。

「敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合」のことです。

例えば、土地の面積が100m2で建ぺい率(建蔽率)が50%なら、建築面積50m2までの家が建てられます。同じ条件で建ぺい率(建蔽率)が80%なら、建築面積80m2までの家が建てられます。

敷地面積(建物を建てる土地の面積)に対する延床面積の割合のことです。延床面積とは、それぞれの階の「床面積」を合計した面積のこと。

例えば、土地の面積が100m2で容積率が100%なら、延床面積100m2までの家が建てられますし、容積率が150%なら、延床面積150m2までの家が建てられます。

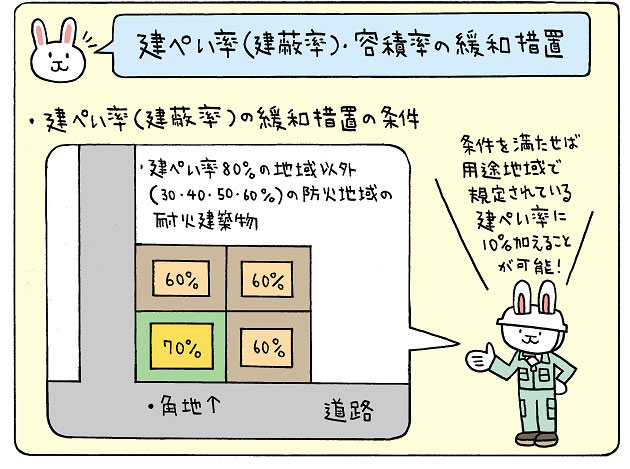

建ぺい率(建蔽率)や容積率には緩和措置があります。それぞれの条件について説明します。

建ぺい率(建蔽率)は条件を満たしていれば、用途地域で規定されている建ぺい率に10%加えることが可能です。

建ぺい率(建蔽率)の緩和措置の条件

容積率については、緩和措置の特例と延床面積から除外できるものがあります。

緩和措置の特例は、条件を満たすとその面積の一部を延床面積から差し引いて計算することができます。

延床面積から除外できるものは、一定条件を満たせば延床面積に算入しなくてよいことになっています。

容積率の緩和措置の条件

延床面積から除外できるもの

そのほか、角地や用途地域が土地内でまたがる場合、前面道路の幅員に関係するものがありますので土地購入前に確認しておきましょう。

建ぺい率(建蔽率)と容積率は、用途地域ごとに細かく指定されていますが、同じ第一種低層住居専用地域でも、建ぺい率(建蔽率)で30%~60%、容積率で50%~200%と幅があるため、購入を検討している土地の物件情報で確認してください。

建ぺい率や容積率について、詳しくはこちら

→「建蔽率(建ぺい率)」「容積率」ってなに? 知っておきたい、建物の規制とは

土地の高低差が2m以上ある場合、たいていは各自治体(都道府県)が定めている「がけ条例」で擁壁を設けることが義務付けられています。なお、「がけ条例」は通名で、例えば東京都では「東京都建築安全条例 第6条」にその内容が規定されています。

また、崖崩れや土砂災害等が特に懸念されるため「宅地造成工事規制区域」に指定されている区域内では、盛土や切土などの宅地造成工事が必要になることもあります。

このような土地を購入すると、他の土地に比べて擁壁工事や宅地造成工事のコストが必要になることがありますので、購入前に不動産会社に確認した方がいいでしょう。

擁壁工事について、詳しくはこちら

→擁壁工事ってどんなときに必要? 費用は? 擁壁工事まるわかりガイド

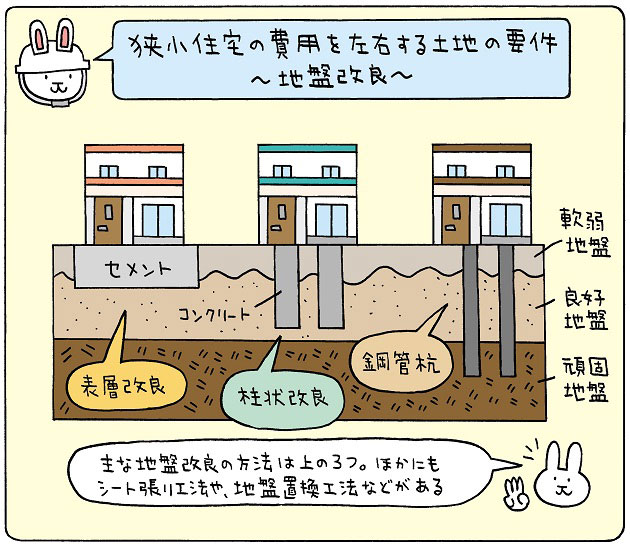

軟弱な地盤の上に家を建ててしまうと、地震や何かのきっかけで家が傾いたり、倒れてしまったりするリスクがあります。そのため、地盤調査を行い、軟弱な地盤の場合には地盤改良を施します。

地盤改良の主な方法としては、次の3つがあります。

・表層改良:

深さ2mほど土を掘りながらセメント系固化材を入れて、土と混ぜ合わせることで地盤を強固にする方法

・柱状改良:

コンクリートの柱を何本も注入して地盤を強固にする方法

・鋼管杭:

柱状改良工法と同じ要領で、コンクリートの柱の代わりに鋼管を使用する方法

なお、この3つ以外にも、シートを基礎の下に敷き、土に加わっている力をシートの効果で分散させる「シート張り工法」や、基礎下の重い土を軽い発泡排水材に入れ替え、軟弱地盤にかかる重量を軽くする「地盤置換工法」などがあります。

地盤改良には地盤の状況に合わせて改良工事のコストがかかりますが、土地を購入してからでないと、地盤調査や地盤改良はできません。

「土地の購入前に実調査を行うことができないため、近隣のデータを調べて、地盤改良が必要な土地かどうかを予想するしかありません。近隣データから地盤改良が必要そうな土地だと分かった土地を購入する際には、あらかじめ予算の中に地盤改良コストを見込んでおくといいでしょう」

地盤改良について、詳しくはこちら

→地盤改良ってどんな工事をする? 費用は? どんなときに必要?

「電線が前面道路の敷地寄りにあるのか、道路の反対寄りにあるのかで、手間やコストが変わる場合があります。電線が道路の敷地寄りにあり道路幅があまり広くない場合、クレーンが使えず、手運びになる可能性があります」

狭小住宅は、住宅ローンを借りたり、住宅ローン控除を受けたりする際に、不利になることがあります。

金融機関は住宅ローンを貸し出す際に、土地や建物に担保として抵当権を付けますが、金融機関によって土地や建物を担保として評価する際のルールが異なるのです。

一部の金融機関では、敷地面積や延床面積で〇m2以上などの評価基準があり、その基準を満たさない土地や建物は住宅ローンを借りられないケースがあります。例えば、【フラット35】の場合、一戸建ては延床面積70m2以上が融資対象です。

また、住宅ローン控除を受ける際にも、床面積の要件があります。延床面積40m2以上(控除を受ける年の合計所得が1,000万円以下の場合)、または延床面積50m2以上でなければ、住宅ローン控除を受けることができません。(2022年7月現在)

住宅ローン控除について、詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。

→No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

前面道路の幅や管理者(公道か私道か)によって、狭小住宅の建築に影響が出る場合があります。どのような影響があるのでしょうか。

建築基準法では、家を建てるための土地には接道義務があり、4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に2m以上接していなければなりません。しかし、実際には昔の基準で整備された道路が残っており、幅4mに満たない道路も多く見かけます。

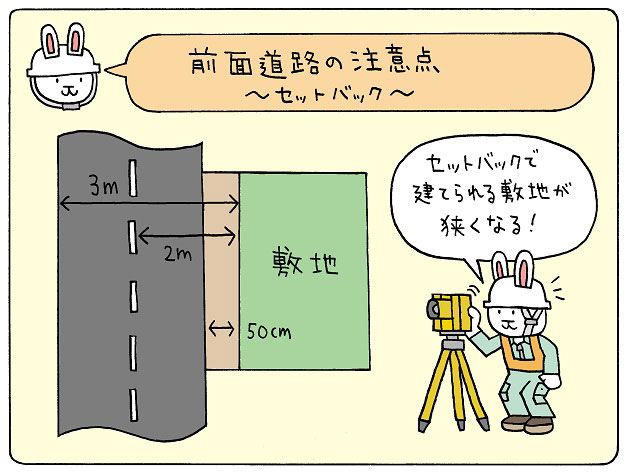

前面道路が幅4mに満たない敷地に家を新築する場合、土地の後退(セットバック)が求められます。

セットバック部分には、建築物のほか、門や塀、擁壁も建築できません。また、容積率や建ぺい率(建蔽率)を算出する際には、セットバック部分を敷地面積から除外して計算します。そのため、セットバックが必要な土地を購入した場合、想定よりも建てられる家が小さくなる可能性があります。

なお、セットバックは、道路の反対側が宅地の場合は、道路の中心線から2mずつの幅が確保できるように行います(前面道路幅が3mの場合は50cmの後退)。道路の反対側が川や崖、線路などの場合は道路幅4mを確保できるようにセットバックします(前面道路幅が3mの場合は1mの後退)。

セットバックについて、詳しくはこちら

→セットバックって何? 土地探しや一戸建て建築で知っておきたいQ&A

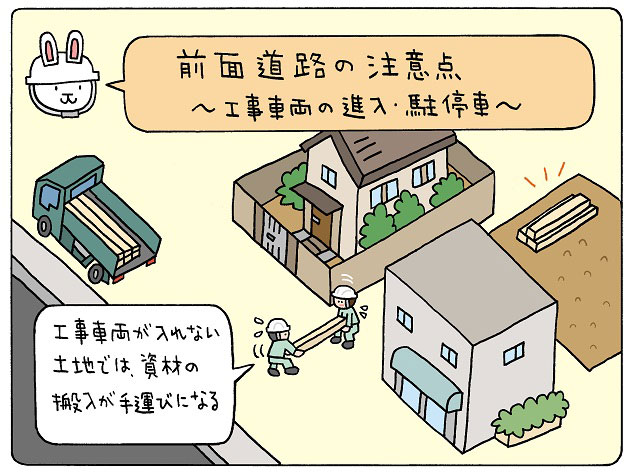

前面道路が狭い場合、工事車両が進入できない、駐停車できないといったケースがあります。

「クレーンなどの大型重機が使用できない場合は、人の手で資材を運ぶ必要がありますし、駐停車できない場合も作業に手間がかかり、建築コストがアップする可能性があります」

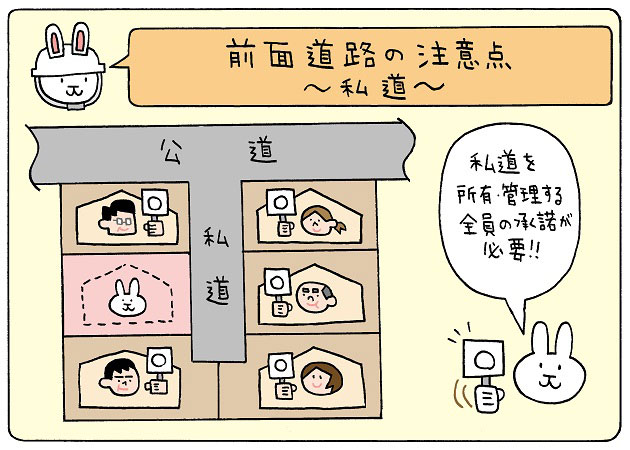

前面道路が国や自治体の管理する公道ではなく、個人が所有・管理する私道の場合でも、建築基準法の条件を満たしていれば、家は建てられます。また、私道には、複数人が所有・管理する私道もあります。

原則として、私道に面した敷地に家を新築する場合は、私道を掘削して配管工事等を行う必要が生じることもあり、その私道を所有・管理する全員の承諾が必要です。

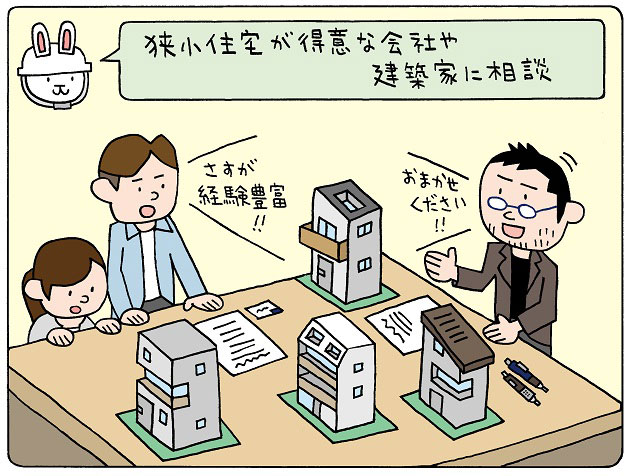

住宅メーカーや工務店、建築設計事務所など、住宅建築にはさまざまな依頼先が考えられますが、狭小住宅に適した依頼先は、どのような会社なのでしょうか。会社選びの注意点を紹介します。

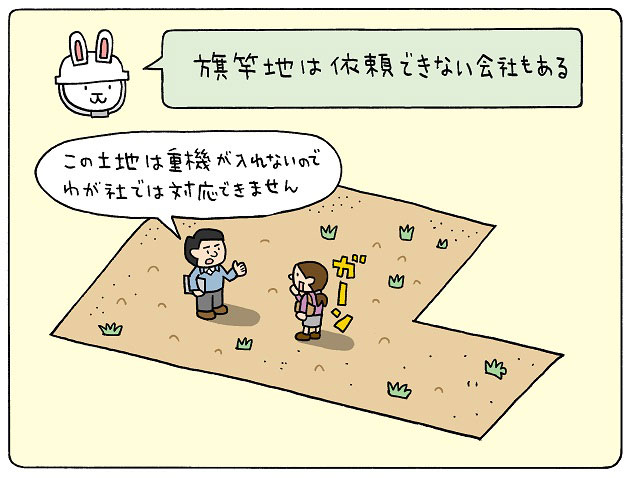

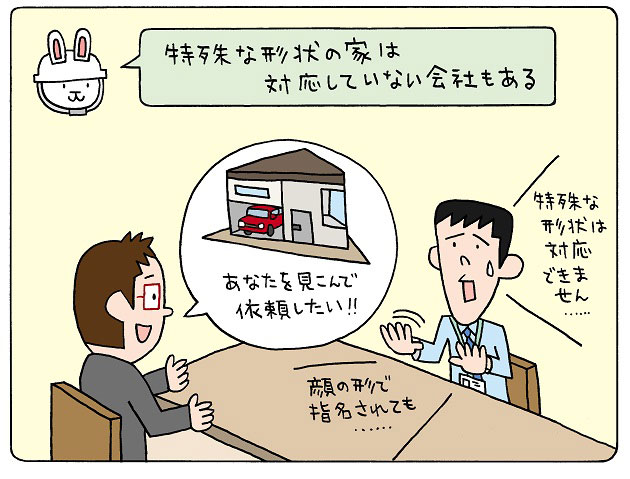

旗竿地は、間口が狭く、実際に建物を建築する場所まで重機が進入できないケースがあります。その場合、人の手で資材を運んだり、クレーンの代わりに人力で棟上げしたりする必要がありますが、工法などの関係でこのような作業に対応していない会社もあります。

変形地を最大限に活かそうと、特殊な形状の家を建てたい場合、対応していない会社があります。

「狭小住宅に対応できない会社がある一方、狭小住宅が得意な会社もあります。狭小住宅の実績が豊富な建築設計事務所や、狭小住宅の設計が得意な設計者のいる建築会社・工務店に依頼するのがおすすめです」

最近は狭小住宅向けのプランをシリーズ展開しているハウスメーカーもあります。会社選びにあたっては、狭小住宅の施工実績で判断するといいでしょう。

狭小住宅は、生活するスペースが限られているため、いかに快適に過ごせるようにするか、設計や間取りに工夫が求められます。

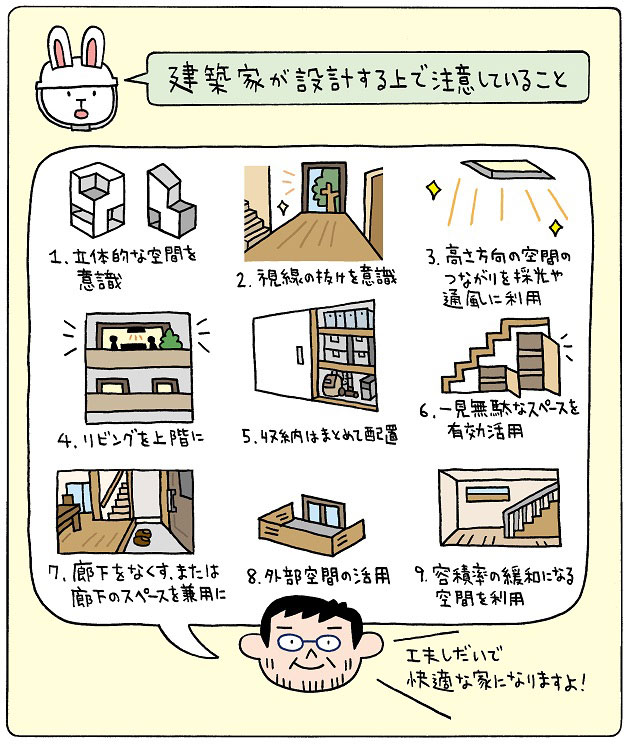

狭小住宅の設計に際して、一級建築士である杉浦さんが注意しているポイントを紹介します。

「床面積が狭い場合、段差のない平面だと、すぐに部屋の狭さが実感できてしまいますが、フロア内で高低差を設けることで、視線が変わり、部屋が広く感じられます」

「視線の先に窓や外部空間があると、実際の広さよりも広く感じることができます。間仕切りを極力設けず、視線の抜けを意識してレイアウトすることが開放感を得るポイントです。

階段も蹴込み板のないスケルトン階段を採用すれば、視線が抜けて、開放感が得られます」

「南側に開口があって、北側の高い位置に抜けがあると、風がなくても空気が流れて温度差換気ができます。採光は、天窓や高窓など、高い位置から光を落とすことを意識するといいでしょう」

「リビングは日当たりのいい2階以上に持ってくるか、吹き抜けをつくって光を取り込みます。二世帯住宅の場合は、どうしても1世帯のリビングが1階になりがちですが、その場合は、床面を下げて天井高を確保するとともに、高窓を設置してなるべく光を取り込むような工夫をするといいでしょう」

「中途半端な大きさのクローゼットを部屋ごとにつくると、変なでっぱりや引っ込みができてしまい、使いづらくなります。それよりは、どこか一か所に家族全員分の衣類を収納できるファミリークローゼットを設けるなど、収納をまとめた方が使いやすいでしょう」

「階段下や、部屋の段差を利用して収納にするなど、メインの収納にプラスして、一見無駄なスペースを有効活用すると、トータルで必要十分な収納を確保できます」

「生活のための空間を確保するために、できるだけ廊下をなくす、または廊下と室内干しスペースを兼用にするなど、廊下を有効活用できる間取りにするといいでしょう」

「延床面積に含まれないバルコニーや中庭などの外部空間を上手に活用することで、視線が抜けて開放感を得たり、光を取り入れたりすることができます」

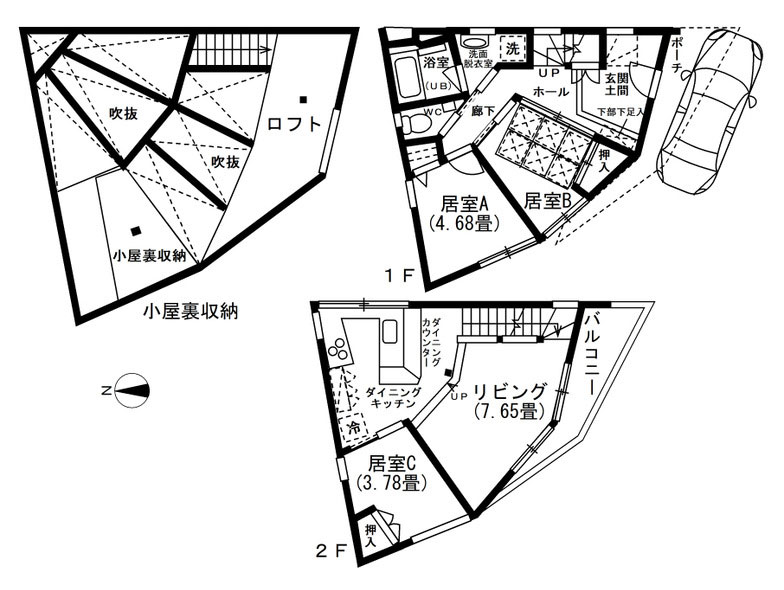

「小屋裏収納やロフト、地下室、ビルトインガレージなど、実際に床はあっても、計算上延床面積に算入されない、または一部しか参入されない空間を活用すれば、生活するための空間を広く確保できます」

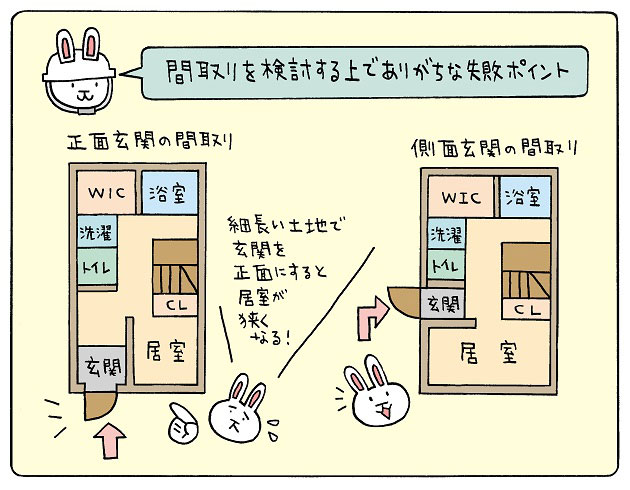

杉浦さんによると、間口の狭い、細長い形の土地に狭小住宅を建てる際の失敗ポイントとして、玄関の配置の失敗があると言います。

「細長いうなぎの寝床のような土地の正面に玄関を設ける人が多いのですが、それだと廊下の横の部屋がすごく狭くなってしまいます。

それより、室外通路にして、建物の側面に玄関を設ければ、限られた面積を有効に使うことができます。室外通路には自転車も置けるので、メリットの多い間取りになります」

更に全体の床面積が抑えられるため費用を抑えることが可能です。

狭小住宅は、敷地や前面道路も狭いことが多く、建築中にも注意すべき点があります。

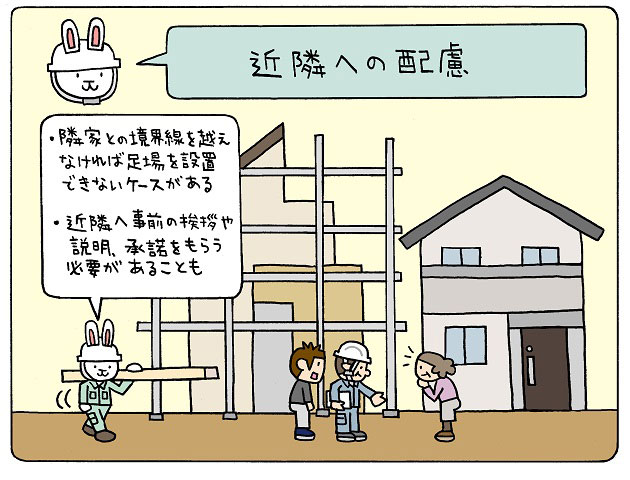

「狭小地の場合、隣家が近いことが多いため、特に近隣への配慮が必要です。例えば、敷地が狭いため、隣家との境界線を越えなければ足場を設置できないケースもあります。ご近所トラブルを避けるためにも、事前の挨拶や説明、場合によっては承諾などが必要です」

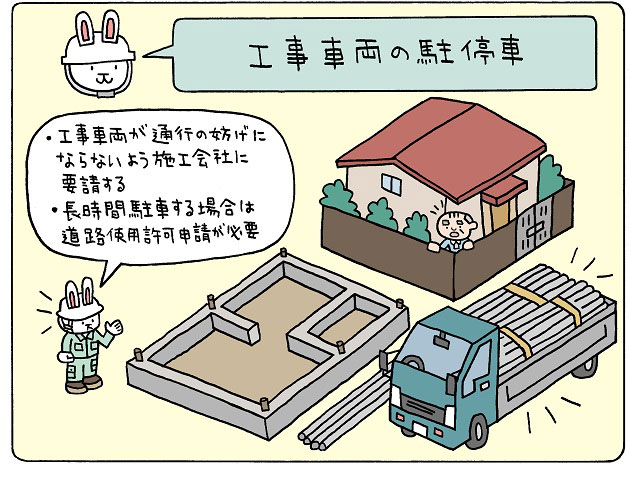

「工事中は工事車両が現場近くに頻繁に駐停車する必要があります。狭小地周辺の道路は道幅が狭いことも多いので、通行の妨げにならないよう施工会社に要請しておくといいでしょう」

なお、長時間道路上に工事車両を駐車する場合は、警察に道路使用許可申請をしなければなりません。

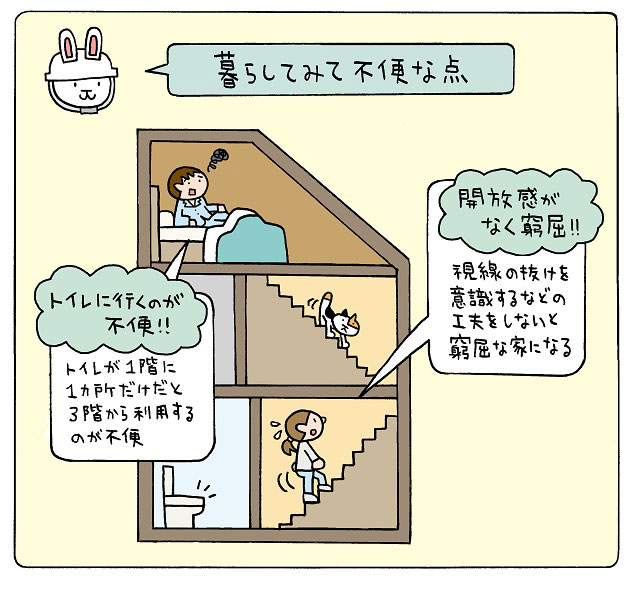

実際に狭小住宅に住んでいる人は、暮らしてみてどのような点を不便だと感じているのでしょうか。

「狭小地で建て替えを行った施主の方の例です。狭小住宅で何とか開放感を出すために、出窓を多用していましたが、それでも窮屈感は拭えなかったそうです。

同じ敷地内での建て替えにあたり、スキップフロアにして視線が抜けるように設計したところ、以前よりも開放感が得られて、窮屈な感じはなくなったと聞きました。

狭小住宅においては、数値的な面積で考えるのではなく、視線の抜けや高さ方向の空間利用などを考えて設計することが重要だとあらためて感じました」

「狭小地に3階建てを建てる場合、トイレの位置には気を付けた方がいいですね。例えば、日当たりのあまり見込めない1階に浴室などの水廻りをまとめることがありますが、その際にトイレも1階にしてしまうケースがあります。他の階にもトイレがあればいいのですが、トイレが1階に1カ所だけの場合、3階から2フロア分上り下りしてトイレに行くのは不便に感じるでしょう」

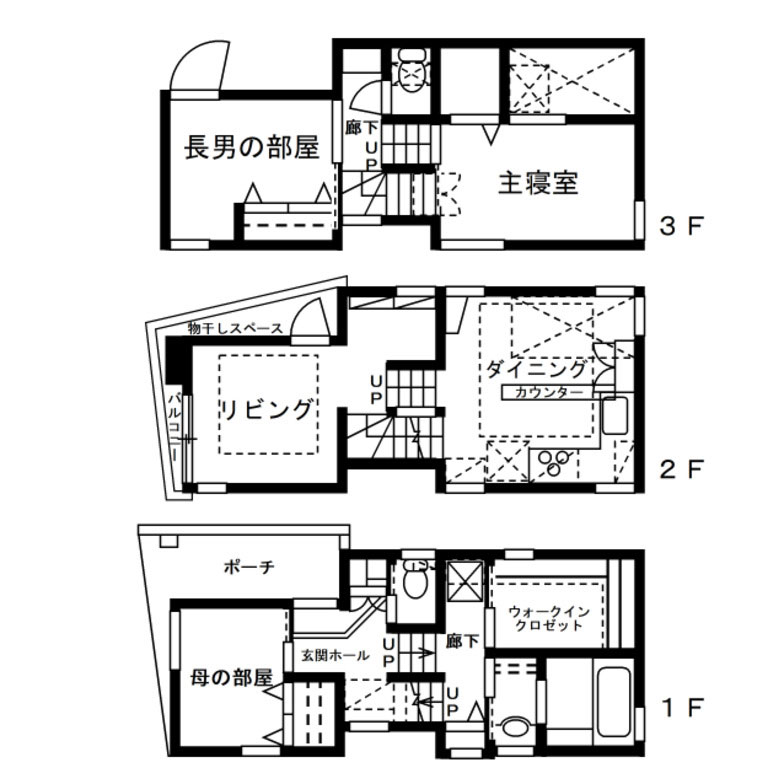

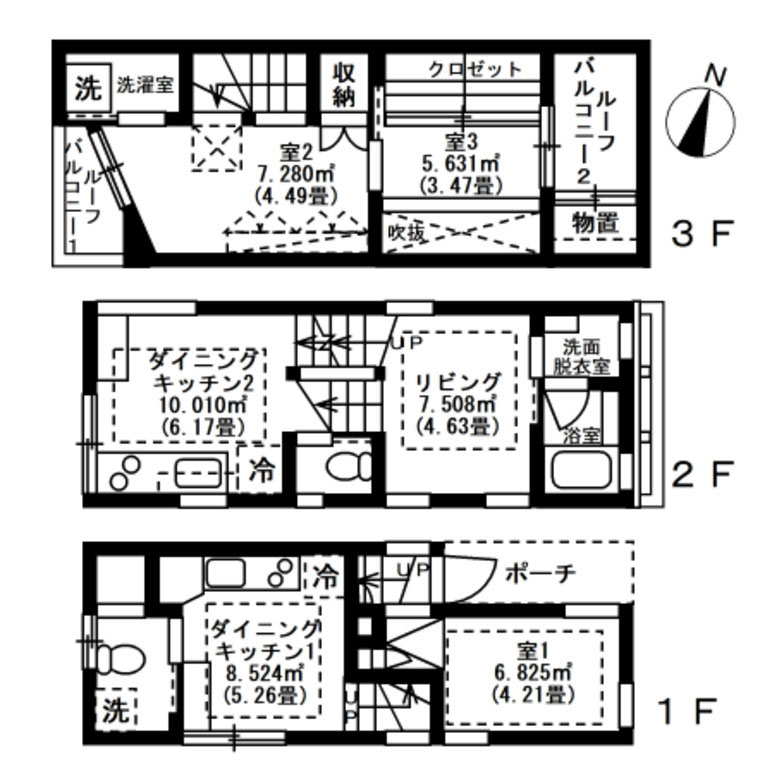

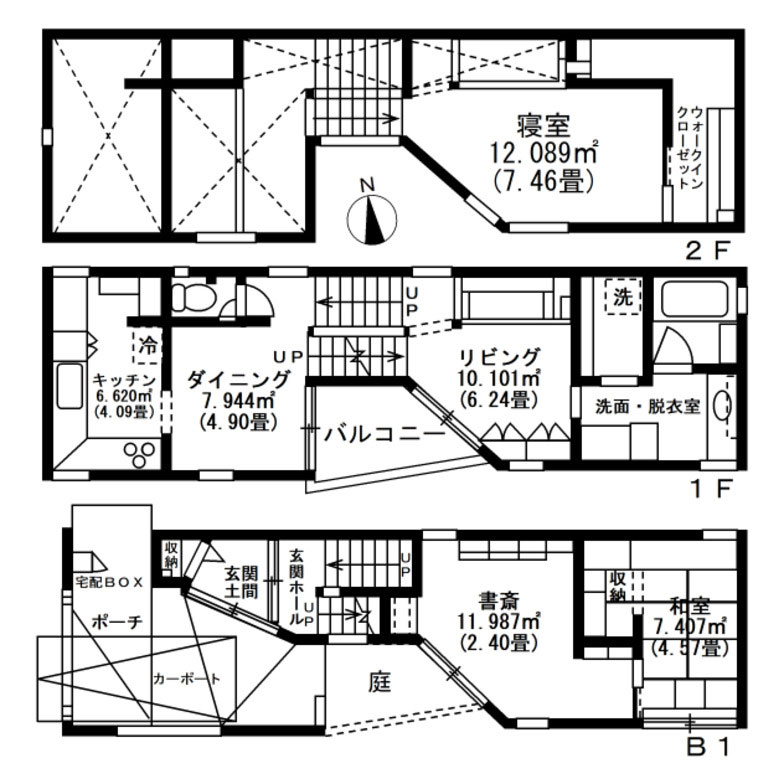

杉浦さんが設計した狭小住宅の実例を紹介します。さまざまな制限の中で、開放的で暮らしやすい住まいを実現すための工夫を是非参考にしてください。

道路との高低差のある敷地であったことから、段差を活かす間取りにすることで、広がりの感じられる内部空間を実現しています。隣接する建物からの視線をかわしつつ、開口部の位置を調整することで、雨天時でも明るい開放的な住まいになりました。

| 敷地面積 | 44.8m2(13.55坪) |

|---|---|

| 延床面積 | 75.98m2(22.98坪) |

周囲をビルやマンションに囲まれた敷地に計画したスキップフロアを持つ狭小住宅です。この広さで、玄関、キッチン、水回りが世帯ごとにある完全分離型の2世帯住宅を実現しました。

2階のダイニングスペースは、3mを超える天井高のある開放的で明るいスペースです。

| 敷地面積 | 31.87m2(9.64坪) |

|---|---|

| 延床面積 | 66.98m2(20.26坪) |

斜線制限の厳しい低層住居地域内の、約22.8坪の敷地に計画した住まいです。一部を半地下階としたほか、ビルトインガレージや中庭などを設けて、法的に獲得可能な生活空間を、より効率良く配置しています。

| 敷地面積 | 75.35m2(22.79坪) |

|---|---|

| 延床面積 | 94.74m2(28.66坪) |

地価の高い都心を中心に、狭小住宅のニーズは根強いものがあります。限られた広さの土地に、数字以上の快適な住まいを建てることは可能です。ここで紹介したポイントを参考に、理想の家づくりを楽しんでください。

狭小住宅にはトータルコストが抑えられるなどのメリットがある

住宅ローンや住宅ローン控除で不利になるなどデメリットもある

絶対に譲れない条件や我慢できる条件を洗い出してメリハリを付ける

土地によってはコストアップになることがあるので注意して土地選びをする

狭小住宅でもさまざまな工夫で快適な家にすることはできる