土地の購入を検討している際、「ここは擁壁工事が必要だ」などと言われたことはありませんか? 擁壁工事とはどのようなものなのでしょうか。高低差によって必要になるケースや条件、擁壁工事の種類、費用や工期の目安、法律、メンテナンス、助成金、注意点などを一級建築士の佐川さんに教えてもらいました。

擁壁工事とは、高低差のある土地の斜面が崩れないように、斜面を安定させるための工事です。鉄筋コンクリートやコンクリートブロックなどで斜面を壁状に覆い、土砂崩れを防ぎます。もともとあった崖だけでなく、土地を造成する際に切土や盛土によって土地に高低差が生じる場合も同様です。

高低差のある土地は、高い方の土地の上に載る建物の荷重、地震、土の中に溜まった雨水などの水圧など、さまざまな圧力がかかるため、斜面が崩れやすくなります。そのため斜面の土を留める必要があり(土留め)、擁壁とは土を留めるための壁状の構造物を指します。

所有している土地の高低差が2m以上ある場合、たいていは各自治体(都道府県)が定めている「がけ条例」で擁壁を設けることが義務付けられています(※)。当てはまる場合は自治体への申請が必要になります。「どこからどこまでの高低差についてなのかなど、がけ条例の詳細な内容は各自治体により多少異なるので、土地の高低差が2m程度あるなと思ったら必ず自治体に確認したほうがいいでしょう」。もちろん、その地域に精通している施工会社であれば、たいてい知っているか、念のため確認してくれるでしょう。なお、申請して許可が下りるまで1カ月前後かかります。許可が下りてから建物の建築申請を行うので、家を建てる場合は早めの行動が必要になります。

※「がけ条例」は通名で、例えば東京都では「東京都建築安全条例 第6条」にその内容が規定されています

また、がけ崩れや土砂災害等が特に懸念されるため「宅地造成工事規制区域」に指定されている区域内では、下記の工事を行う場合に、そもそも自治体へ申請して許可を得る必要があります。こちらも事前に自治体へ確認するようにしましょう。

・切土で、高さが2mを超える崖を生ずる工事

・盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事

・切土と盛土を当時に行うとき、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事

・切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500m2を超える工事

・高さ2mを超える擁壁や排水施設の除去を行うとき

※この場合の崖とは角度が30度以上の斜面をいう

宅地造成工事規制区域について詳しくは

宅地造成等規制法って何? 宅地造成工事規制区域内の土地購入時の注意点とは?

さらに高さが5m以上ある崖の場合、たいていは各都道府県によって「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されています。急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内に住宅を建てる場合は都道府県の許可が必要になります。ただし一般的に都道府県が擁壁などの崩落防止工事を行い、一戸建てを建てる施主が擁壁工事を行う必要はありません。

急傾斜地崩壊危険区域について詳しくは

急傾斜地崩壊危険区域に家を建てる場合の注意点とは?

擁壁工事は下記のように進めます。

擁壁工事を行う現場で測量を行います。宅地造成工事規制区域など、事前に自治体への許可が必要な場合は工事前に許可の取得を行います。

擁壁を備えるために、崖を掘削します。土壌が崩れやすい場合は、板などで土を押さえる山留めを行います。

予定の高さまで掘り下げたら、擁壁の底面を水平に整えます。これを床付け(とこづけ)と言います。

床付け作業を終えたら、地盤の強度が基準を満たしているかいないか、自治体の検査を受けます。もし満たしていなかったら、自治体の指示のもと地盤改良を施して改善します。

床付け面に砕石を均等に敷き、一定の厚みを確保してから締め固めます。そこに均しコンクリート(凸凹面を平らにする薄いコンクリート)を施します。

均しコンクリートを敷設した底版(擁壁の基礎)部分と、擁壁の壁を備える位置に鉄筋を組み立てます。その後、再び自治体の検査を受けます。

たいていは最初に底版部分のコンクリートを打設します。続いて擁壁の壁部分に型枠を備えてコンクリートを流し込みます。

コンクリートが一定の強度まで固まったら、型枠を取り外します。続いて雨水などが水抜きのための穴へ流れるように施しながら、擁壁の背面に土を埋め戻して、擁壁工事は完了します。

擁壁の素材には鉄筋コンクリート、コンクリートブロック、石の3種類がありますが、一般的なのは鉄筋コンクリートで擁壁をつくる方法です。「鉄筋コンクリート擁壁は構造計算がしやすく、擁壁を崖に対してまっすぐに立てやすいので、敷地を有効に使えるからです」

一方で、コンクリートブロックや石を積んで擁壁をつくる方法は、一般的に鉄筋コンクリート擁壁よりコストは安くなります。

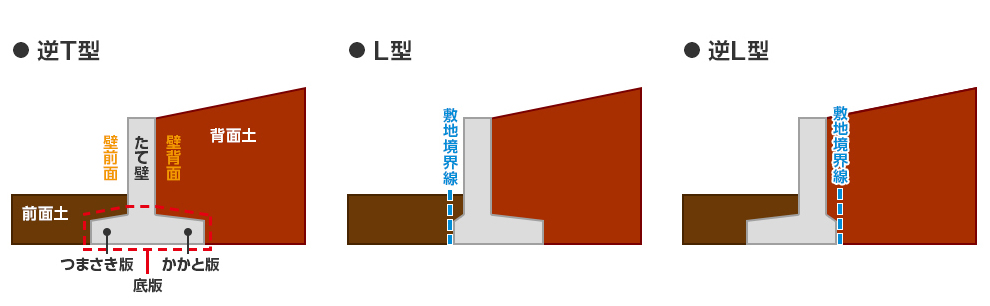

鉄筋コンクリート擁壁には、大きく分けて下記の3種類があります。いずれも地中に埋まる下部が水平方向に伸びていて、垂直に立つ擁壁が倒れることを防ぎます。

敷地条件に応じて使い分けられますが、よく使われるのは、敷地を目一杯使いやすいL型(高い方の土地の上に建てる場合)や逆L型(低い方の土地に建てる場合)です。

鉄筋コンクリート擁壁やコンクリートブロック積み擁壁の場合、コンクリート自体の寿命はだいたい50年と言われています。そのため経年劣化でコンクリート擁壁が壊れるということはほとんどありません。ただし、擁壁には地中に溜まった雨水を抜くための水抜き穴が開けられますが、土の中の水がうまく抜けないとその水圧が擁壁を壊す可能性があります。

「大雨の後にきちんと水が抜けているか、水が抜けていない穴と、大量に水が出る穴などバラツキがないか、引き渡し直後と比べて、そうしたバラツキに変化がないかなど水の出方を定期的にチェックしておくとよいでしょう」。もしも変化があるようなら、施工会社に相談するようにしましょう。

一方、石積み擁壁は50年以上前に多く用いられていた方法です。建て替えや中古住宅を購入する場合に注意したいのは、石積み擁壁が現在のがけ条例の基準を満たしていないことが多いことです。その場合は、改めて擁壁工事が必要になります。

一般的な鉄筋コンクリート擁壁の場合、土地の条件にもよりますが、1m2当たり5万~10万円が目安になります。ただし同じ高さの崖でも、勾配がきつい場合は擁壁の方法も変えないといけません。また現場までの道が狭くて2tトラックなど小さなトラックで往復する回数を増やさないといけない場合は、運搬費も余計にかかります。「勾配が急な崖で、工事する現場までの道のりが狭い場合だと1m2当たり10万円、といったところです」(現場の見積もりの際は長さ×高さで表現する場合が一般的ですが、本記事ではわかりやすさを優先して1m2当たりの費用でご紹介しております)

さらに目の前が4m道路など道幅の狭い道路の場合、通行制限をしないと工事ができないことがあります。そうなると通行制限をするための人件費等もかかります。「がけ条例のあるような地域では、たいてい道路が狭いので、通行制限をする必要が出てきます」

なお、分譲地の場合はたいてい土地代に擁壁工事費用が含まれていますから、土地を購入後に工事費用を追加で払う必要がありません。念のため擁壁工事費用が土地代に含まれているのか確認しましょう。

また既存の擁壁にヒビが入るなどして補修が必要な場合、状況にもよりますが、だいたい1m2当たり2万円ほどかかります。

・勾配がきつく、工事の難易度などが高い

・現場までの道が狭いと、小さなトラックで往復の回数を増やさざるを得ない

・目の前の道路が狭いため通行制限をする場合、通行整理をする人件費が必要

擁壁工事を行う場合、たいていは各自治体から助成金がもらえます。東京都の例でいえば、工事費用の1/2(上限500万円)まで助成されます。助成金制度の内容は各自治体により異なるので、事前に調べておくようにしましょう。

住宅が建てられた後にがけ条例が制定された場合、既に石積みなどで擁壁していても、がけ条例の基準を満たしていないことがあります。その場合、建て替えをする際は、擁壁工事をやり直さないといけません。中古住宅を購入する場合も注意が必要です。

擁壁工事のやり直しとなると、既存の擁壁を壊して運び出す必要がありますから、その分余計に費用がかかります。また建て替えの場合は一度家を壊してから擁壁工事を行えますが、中古住宅を購入してそこに住むつもりならそうはいきません。家の狭い脇を通らないと擁壁工事が行えない場合は、大きな機械や材料を入れにくいので、やはり費用がかかります。中古住宅を購入する際は、家だけでなく擁壁ががけ条例の基準をクリアしているのかも確かめて購入を検討するようにしましょう。

高低差が2m以上ある場合は、自治体に擁壁工事の申請を行う必要がある

擁壁工事の費用の目安は1m2当たり5万~10万円。自治体による助成金制度を確認しよう

中古住宅を購入する場合は、既存の擁壁が現行の基準をクリアしているのか確認を