安心して住宅のリフォームができるよう、国や地方公共団体では、さまざまな支援制度を用意しています。

減税制度や補助金、融資などの支援制度をうまく利用して、快適で安全な将来につながる住宅を実現させましょう。

リフォームと言われると、どのくらいお金かかるんだろう、、と不安になる方が多いと思います。しかし、リフォームには支援制度があることを知っていますか?皆さんがしたいと考えているリフォームが、もしかしたらお得にできるかもしれません。

そんなリフォームの支援制度について全9回にわたり、解説していきます。

リフォームの支援制度の主な種類

1.減税制度

2.補助制度

3.融資制度

減税制度② 贈与税の非課税措置

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間、満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母(など)から住宅取得等資金(新築もしくは、取得または増改築等のための金銭)を贈与により受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。

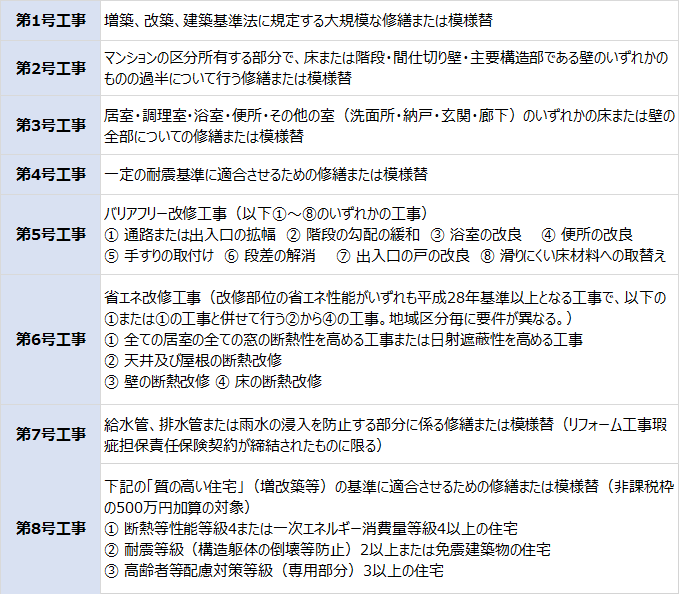

次の第1号〜第8号工事のいずれかに該当する改修工事で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたものであること

※第8工事については、指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかより、証明されたもの

● 上記の増改築等の工事費の合計が100万円以上であること

● 申請期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで

自ら所有し、居住する住宅であること

増改築等後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

床面積の1/2以上が居住用であること

① 耐火建築物は築25年以内の建物

② ①以外の建築物は築20年以内の建物

③ ①と②以外の場合、次のいずれかの書類により、耐震基準を満たすことが証明された建物

●「耐震基準適合証明書」(住宅の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)

●「建設住宅性能評価書の写し」(住宅の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐

震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1以上であるものに限る)

●「既存住宅売買瑕疵保険契約の保険付保証明書」(住宅の取得の日前2年以内に締結

されたもの)

④ 現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合、所要の手続き①及び②の書類により耐震基準を満たすことが証明された建物

●手続き①「耐震基準適合証明書」等の申請、または仮申請を行う(家屋の引渡しの

日の前まで)

●手続き②「耐震基準適合証明書」等を受ける(贈与年の翌年3月15日まで)

減税制度③ 登録免許税の特例措置

平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に、個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた既存住宅を取得し、居住した場合には、取得後1年以内に登記を受けるものに限り、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率が0.1%(一般住宅0.3%)となります。

出典:国土交通省住宅局・一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会

「住宅リフォームガイドブック(平成30年版)」