「家屋番号」や「地番」は、土地や建物がどの場所に存在するか、誰が所有者であるかといった権利を明らかにする「不動産登記」上で土地や建物を特定するために法務局が付した番号。

不動産の相続が発生したり、売買などの取引の際に必要となります。住所や地番の違い、家屋番号の調べ方について、忙しい人でも簡単に調べられる方法を司法書士の清水さんに教えてもらいました。

「家屋番号」とは不動産登記法上、個々の建物を識別するために付された番号のことです。原則は、建物ごとにひとつの番号が付されています。法務局では、後述する「地番」や「家屋番号」ごとに登記簿を作成し、不動産ごとの詳細な情報を管理しています。

日常生活において馴染みのない家屋番号ですが、登記簿を取得する際や不動産を取引きする際に必要となる番号です。基本的に家屋番号は、後述する地番を基に付されます。

「地番」は、土地を特定するための番号です。一筆(※)の土地に対してひとつの番号が付されています。先述した家屋番号と地番は不動産の取引や固定資産税などの課税において、不動産を特定するために使われています。

※1:一筆/「筆」は土地登記簿における、土地ひとつの単位。一筆(いっぴつ)二筆(にひつ)……と表記される

一方、日常生活で郵便物を送付するために用いる「住所」は「住居表示に関する法律」に基づいて市区町村が定めるものであり、住居表示が実施された地域では登記簿上の「家屋番号」「地番」とは別の番号となります。

「昔は地番、住所は同じ番号でしたが、分筆(※2)や建て替え、同じ土地の上に複数の建物が存在する等が起きると、特に市街地ではそれぞれの住所を地番だけでは特定しづらくなっていきました(その理由は後述します)。そうなると郵便物を届けにくくなるなど、何かと支障をきたすことになります。そこで『住居表示に関する法律』が制定され、住居表示が実施された地域では地番と住所とは異なる住所表記が使われるようになったというわけです」。

※2:分筆/一筆の土地を分ける場合に分筆(ぶんぴつ)と言う

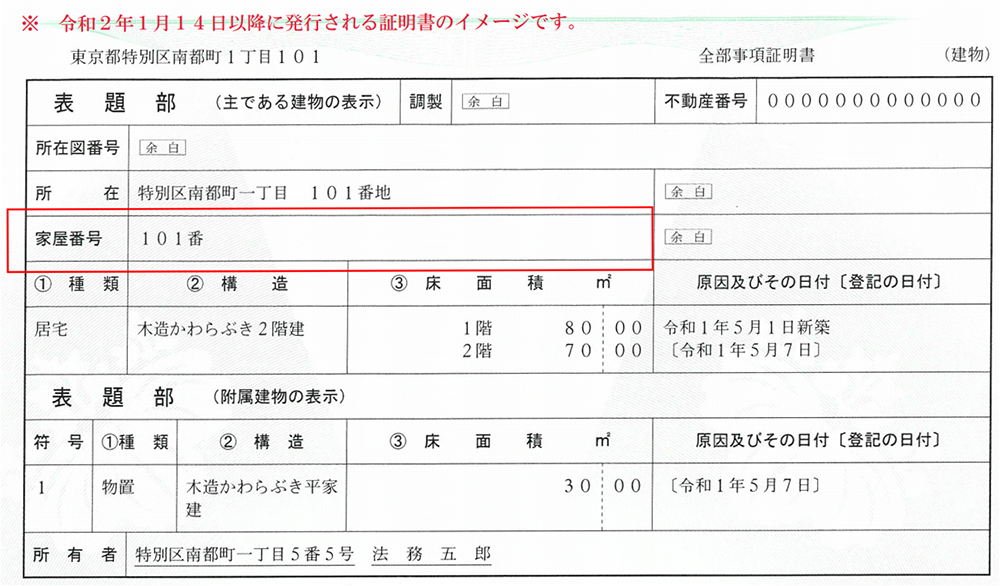

ひとつの不動産を明確に区別するための番号を「不動産番号」と言います。上述したように建物は家屋番号、土地は地番でそれぞれ識別できますが、不動産番号では、土地か建物かを問わず不動産を区別することが可能です。

不動産番号は、土地一筆・建物一戸ごとにランダムな13桁の数字で構成されています。不動産番号の確認方法は、不動産を管轄する法務局で登記簿謄本を取得するほか、登記識別情報通知で調べるなどの手段があります。

家屋番号は、次のような理由により地番との違いが発生します。

上述したように、家屋番号は基本的に地番に基づいて付されますが、土地内に住戸が複数ある分譲マンションの場合はそうはいきません。そこで住戸ごとに家屋番号が付されます。

例えば1200番地という地番にある分譲マンションは、101号室が1200-1、102号室は1200-2……といったように、101号室から順に家屋番号が付されていることがあります。しかしこの方式では、部屋番号と数字に関連性がなくなるケースが多く発生します。

「多くのマンションは101号室なら1200-101、102号室は1200-102というように、部屋番号を利用するようになっているので、分かりやすくなっています」。

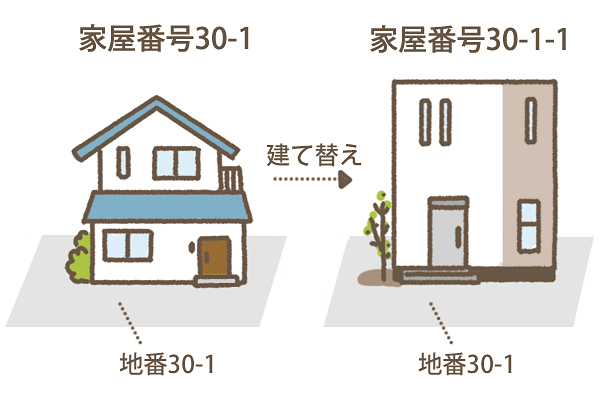

同じ土地(地番)で建て替えた場合、新旧の建物を区別できるよう、新しい建物には新たな家屋番号が付されます。先述したように、家屋番号は建物ごとの番号となっているので、たとえ同じ地番でも新しい建物と古い建物は明確に分けたうえで番号が付されるようになっています。

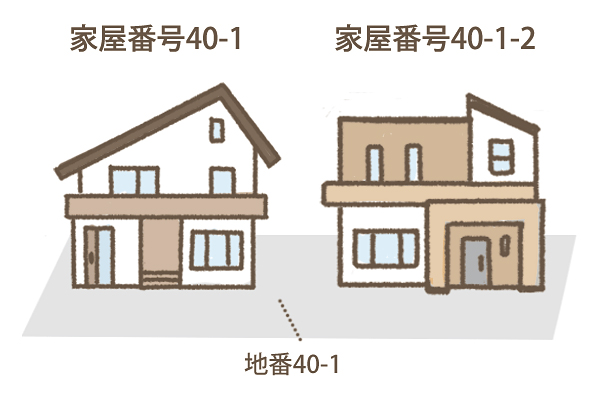

また、大きな一筆の親の土地を分筆せずに子世帯の家を建てるなど、一筆の土地に複数の建物が建つこともあります。その場合、下記のようにそれぞれ別々の家屋番号が付されます。

逆に二筆の土地にまたがって建物が建つケースもあります。その場合、たいていは建物の床面積が大きいほうの土地の地番が家屋番号となります。

市町村合併などで所在地の名称が変わるときには、所轄の法務局が登記簿謄本の所在を変更してくれます。そのため、土地や建物の所有者が手続きを行う必要はありません。ただし、住所の末尾の番号が変わる際は町名地番変更証明書等を添付して所有者が申請を行わなければなりません。その際の登録免許税は非課税です。

家屋番号を調べる手段はいくつかありますが、最も簡単な方法として、その建物を取得した際の不動産売買契約書や固定資産税の納税証明書を確認する方法が挙げられます。また権利書(登記識別情報通知)に記載された家屋番号を確認するなどの方法もあります。

地番が分かっているのなら、最寄りの法務局へ出向き、物件調査のために登記簿謄本を取得するという方法もあります。登記簿謄本には家屋番号が記載されています。1通600円の手数料がかかります。

直接法務局へ行けないときは、インターネットで確認することもできます。下記「登記情報提供サービス」に登録してもし地番と同じ家屋番号であれば当該建物の登記情報を取得できます。手数料は1通あたり332円です。

地番が分からずに住所だけが把握できている場合、まず住所から地番を調べます。

上記の「登記情報提供サービス」では地番検索サービス(地図)が利用できます。サービスにログインし、不動産請求のタブをクリックして住所を入力します。地番検索サービスをクリックすると、地図が表示されます。

地図上には、日常生活で利用している住所が赤字、地番が青字で記載されているので、赤字の住所から該当する建物を探し、青字で書かれた番号を確認することでその不動産の地番を確認できます。

「ブルーマップ」は、通常の住宅用地図の上に、不動産の詳細な情報が重ねて表示されているので、地図上で該当する住所を探して地番を確認できます。上記「登記情報提供サービス」の地図同様、住所が赤字、地番が青字で表示されています。

なおひとつの建物の敷地が合筆(二筆以上の隣接する土地をひとつの土地に合体させる)されていたり、分筆されていると、地番が変わっています。変わる以前の地番から家屋番号を特定するには、上記の「登記情報提供サービス」などで、古い地番の土地の登記簿謄本や閉鎖謄本等を取得して調査してみましょう。例えば地番40-1と40-2が合筆されたなら、たいてい新しい地番はそのどちらかです。40-1が分筆された場合は、40-1の謄本の表題部に「40-2に分筆」などと記載がありますから、40-2を調べてみましょう。公図を取得してみると分かりやすいかもしれません。それでも分からない場合は法務局の証明書の発行係の方に相談しましょう。

ブルーマップを自身で購入して調べることも可能ですが、一冊あたりが数万円と高価です。ブルーマップは法務局に備え付けられているほか、国会図書館や全国の大型図書館、市区町村役場、インターネットなどを利用すれば無料で閲覧することが可能です。

ただし、地域によってはブルーマップ上で地番を確認できないケースもあります。

固定資産を所有している方には、毎年5月から6月にかけて「固定資産税・都市計画税の納税通知書」が送付されます。通知書に付された明細書(課税明細書)には、固定資産税を支払った土地の地番や建物の家屋番号が記載されています。

納税通知書以外にも、所有する建物の権利証(登記簿識別情報通知)から土地の所在や地番、建物の所在や家屋番号を調べられます。

先述したように、マンションの家屋番号は不動産売買契約書で確認するほか、固定資産税の納税証明書により把握することが可能です。最近では、家屋番号に部屋番号が使われているケースが多くなっていますが、全く別の番号が付されている場合もあるため法務局で確認することをおすすめします。

まれなケースですが、建物が未登記であった場合には、家屋番号が存在しません。この場合、所有者が登記を行わなければ不動産を売買できません。また、相続登記や担保の設定を行うことも不可能です。

未登記であることが発覚した際は、建物を新たに表題登記の手続きを行います。

登記の記録が存在しない場合には、まず、新たに建物を登記するために「表題登記」の手続きを開始します。次に「所有権保存登記」によって、表題登記をした建物の所有者情報を登記します。

(1)表題登記

・建物がどこにあるか(所在・地番)

・建物の種類(居住用住宅・店舗・共同住宅など)

・建物の構造(木造・鉄筋コンクリート造など)

・建物の物理的状況(階ごとの床面積など)

(2)所有権保存登記

・登記の目的

・所有者の住所

・所有者の氏名

申請の手続きには、不動産の所有権を証明するさまざまな書類が必要です。また、不動産の状況を正しく把握したうえで図面を作成するなど、専門的な知識も求められます。そのため、登記申請に詳しい専門家へ依頼することをおすすめします。

・表題登記を依頼できる専門家:土地家屋調査士

・所有権保存登記を依頼できる専門家:司法書士

(1)表題登記(未登記の場合)

・登記申請書

・申請人の住民票

・申請人の印鑑証明書

・建物図面、各階平面図

・所有権を証明する書類(工事完了引渡証明書、固定資産税の評価証明書及び納付証明書、譲渡証明書など)

・上申書

・委任状(申請を専門家に依頼する場合)

※事案や未登記建物の状況により異なります。

(2)所有権保存登記

・登記申請書

・住民票

・委任状(申請を専門家に依頼する場合)

・固定資産税評価証明書(事案により)

手続きに必要な資料をそろえたら、建物を所轄する法務局に提出し、申請の手続きを行います。

表題登記と所有権保存登記を行う際は「登録免許税」の支払いが必要です。登録免許税とは、登記手続きを行う際に、国へ納めなければならない税金のことです。例えば、所有権の保存登記の登録免許税は、以下の計算式を用いて算出できます。

・不動産評価額(千円未満切り捨て)×0.4%=登録免許税(計算の結果生じた100円未満の端数は切り捨て。)

不動産評価額は、固定資産税納税通知書に記載された内容を確認するほか、各自治体で「固定資産税課税台帳」の閲覧を申請すると確認できます。

登録免許税のほか、司法書士や土地家屋調査士などの専門家へ依頼する際は、専門家に支払う手数料が必要です。費用の目安は、表題登記と所有権保存登記の手数料を合計して数万円から十数万円程度です。

「家屋番号」は家を特定するために法務局が付す固有の番号

家屋番号は不動産会社に調べてもらえるほか、納税通知書などで確認することも可能

同じ敷地・同じ地番でも家を建て替えたら、新しい家屋番号が付される