壁に棚などを付ける場合、壁の裏側にクギやネジを打つための下地として「間柱」や「合板」が必要となります。中でも「間柱」ってどんな寸法で、どんな間隔で配置されているのでしょう? そもそもなぜ壁の裏側に柱があるのでしょう? 壁をはじめ建物の構造に詳しいリノベーションの専門店「リノべる」の千葉さんに、間柱と間柱の探し方について教えてもらいました。

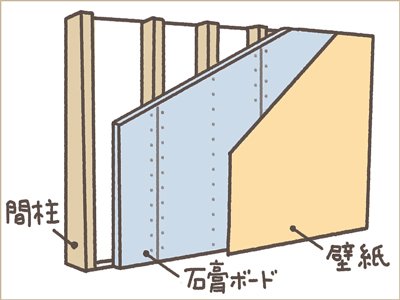

「間柱」とは柱と柱の間にある小柱のこと。家の構造を支える柱ではなく、部屋の内側の壁を支えるための柱です。木造住宅だけでなく、軽量鉄骨造の賃貸住宅でも使われています。鉄筋コンクリート造のマンションの場合、住戸と住戸の間(戸境壁)はコンクリート壁ですが、住戸内のリビングとキッチンなど、部屋を分けている壁にもよく使われています。

「間柱を入れると壁の中に隙間をつくれるので、間柱に電気の配線を這わせたり、給排水管を間柱に固定することができます」(リノべるの千葉さん。以下同)

壁に棚などを付ける際に、クギやネジを打ち込む必要がありますが、もろい石膏ボードや合板だけに打ち込んでもクギやネジがすぐに抜けてしまいます。しかし間柱まで打ち込めばクギやネジが抜けにくくなります。そのため壁に棚等を付ける場合は間柱があるかどうかを調べることが大切なのです。

また間柱には木材(木質の集積材)のほか、コの字型をした軽量鉄骨があります。

ではクギ等を打ち込むべき間柱の配置の間隔はどれくらいなのでしょうか? 実は建物によって微妙に異なるので、正確な位置やサイズを知るには壁の中を開けてみないとわかりません。「とはいえ間柱は一定の間隔で配置されることがほとんどで、基本的には一尺(303mm)ごとに配置されます。ですから1本見つけたら、あとは左右に、たとえ一尺ではなくても、一定の間隔で見つけることができます」

また間柱は、基本的に垂直方向には床から天井までまっすぐ伸びていますから、1カ所見つければその上下に間柱があると考えていいでしょう。

クギやネジを打ち込むために、間柱のサイズも気になるところ。一般的な木造軸組構法の場合、壁側の幅(=打ち込める幅の範囲)は、幅が30~50mm程度で、奥行きは構造を支える柱に合わせます。木造軸組構法の家の場合、壁の表に出ている柱、例えば140mm角の柱のある壁なら奥行きは140mmに近い数値になります。

「マンションのリノベーションで間柱を使った壁を備える場合は、一般的に木材が30mm、奥行きが40mmです。軽量鉄骨製の間柱だと幅が30~50mmで奥行き40mmが一般的です。ただし、これらのサイズは天井の高さによってサイズが多少変わります」

先述の通り、間柱は一定間隔で配置されているのですが、その間隔や間柱のサイズは建物によって微妙に異なります。そのため上記の基礎知識を踏まえた上で、実際にどこにあるのか探す必要があります。

最も簡単なのが壁をノックして、その音の違いから間柱を見つける方法です。壁の向こう側に間柱がない場合、ノックすると「コンコン」と軽い音がしますが、間柱のある部分を叩くと「ゴンゴン」と詰まった固い音がします。

「下地探し針」と呼ばれる道具を使って探す方法もあります。「下地探し針」はネットショップ等で購入することができます。

木製の間柱の場合、間柱のない部分に刺すと奥が空洞のため手応えがありませんが、間柱のある部分に刺すと間柱にあたって止まるため手応えがあります。「下地探し針」にはどれだけの深さに針が達したのかわかる目盛りがあり、一般的な石膏ボードの厚みである12.5mmに近い数値で目盛りが止まったら、間柱が入っている可能性があります。

「針を刺した場所には小さな穴が開き、少し目立ちますから、まず床の近くなどあまり目立たない位置で試してみることをオススメします」

下地を探せるセンサーもあります。こちらもネットショッピング等で簡単に入手できます。センサーを壁に沿わせて左右にスライドさせると、間柱がある部分を感知し、音や光で知らせてくれます。

「リフォームで石膏ボードを2枚重ねて張るケースがあります。そうなると厚みは12.5×2=25mmですが、センサーによってはその深さを感知できないタイプもあります。もし不安であれば検知できる深度が2種類から選べるタイプにするといいでしょう」

打ち付けるクギやネジの長さは、下地探し針で調べた石膏ボードの厚みに、プラス300~400mmを足した長さが適切でしょう。

先述の通り、間柱には配線が這っているところがあります。万が一、クギが間柱から外れて配線を傷つけると感電してしまう危険もありますし、そこから漏電する危険もあります。そのためコンセント位置を確認して、その周りにクギ等を打つのは避けるようにしましょう。

最近は間柱を使わず、石膏ボードにそのままビスを打って止める棚などや、石膏ボードでもビスが打てる石膏ボード用アンカーというものもありますが、これらを使用する場合は必ず耐荷重や説明書を確認して、それより重い物を載せない・付けないようにしましょう。石膏ボードはもろい材質のため、使い方を誤ると付けた棚等が落ちてしまったり、大きな穴が開いてしまう危険もあります。

建物によって間柱の種類や配置などが微妙に異なります。そのため紹介してきた間柱の位置やクギ等のサイズは、あくまで一般的な場合の説明であり、あなたの部屋の壁も必ずこの通りであるということではありません。

一方で、万が一クギ等を間違った場所に打つと感電の恐れもありますし、失敗すれば壁にクギ穴が開いてしまいます。

可能であれば、一度コンセントをユニットごと外して、出来た穴から内部を覗いて壁の中を確認してみると安心です。エアコン用の穴から覗ける場合もあります。ただし、いずれも覗ける隙間はそれほど大きくありませんから、すべてを覗けるわけではありません。

新築時やリフォーム時にお願いした施工会社に壁の内部がどうなっているかを確認してみるのも方法です。残念ながら間柱の位置まで図面には書かれていませんが、施工時にどうしたか覚えていれば教えてくれるでしょう。あるいはいっそのこと、そのまま棚付けなどを依頼したほうが早いかもしれません。

このように間柱の位置を見つけることがまず重要です。下手をすると漏電を引き起こしたり、壁に余計な穴をつくったりしかねませんので慎重に行いましょう。不安なら施工会社などプロに依頼したほうがいいでしょう。

「間柱」とは柱と柱の間にある小柱のこと。家の構造を支える柱ではなく、部屋の内側の壁を支えるための柱

壁に棚などを付ける場合、壁の裏側にクギやネジを打つための下地として間柱が必要となる

間柱の位置を調べるには、壁をノックする、下地探し針で探す、センサーで探すなどの方法がある