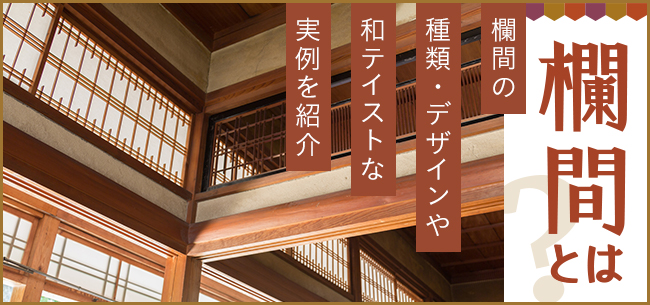

伝統的な日本家屋はもちろん、最近は古民家を再生した和モダンな旅館やカフェなどでも見かける欄間(らんま)。デザイン性の高さはもちろんですが、そもそも欄間にはどのような役割やメリットがあるのでしょうか。また、どんな種類があり、マイホームに取入れたいときはどう選べばいいのでしょう?日本の住まいのあり方を提案し続けている建築家の渡辺さんに教えていただきました。

欄間とは、天井と鴨居(かもい)または長押(なげし)との間に、通風や採光のために設けられる開口部材のことをさします。ちなみに鴨居とは、和室の襖(ふすま)や障子などの建具を建て込む(据え付ける)ために取り付けられる横木のことです。また長押は柱と柱の間に渡した横木で、もとは柱を挟んで連結することで建物を支える構造材でしたが、筋交いなどが構造材として用いられるようになってからは装飾として活用されるようになっています。

「鴨居や長押と天井の間には隙間ができます。その隙間を壁でふさぐこともできますが、それでは採光や通風がしにくくなります。そこで用いられるようになったのが欄間なのです。欄間があれば襖などの建具を閉めても採光や通風ができます」。

では欄間にはどんな種類があるのでしょうか。花や鳥、風景などが彫り込まれた欄間や、絵柄をくり抜いた欄間、組子を使った欄間などがパッと思いつく人も多いかと思いますが、実は特別な決まりはないそう。

「基本は光や風が通れば、何をやってもいいのです」。

たとえば江戸時代に建てられた桂離宮には、多彩な種類の欄間があります。土壁の一部を丸く取り除き、あえて壁の下地を見せる欄間や、同じように土壁の土を取り除いたものですが、ひょうたんをモチーフにした欄間もあります。「月」の字を崩した透かしのある欄間と、その下の襖には「月」の字の形をした取っ手を備えたところもあるなど、いくつもの欄間を見ることができます。

「その部屋のデザインに託したモチーフを欄間に表現することもあります。欄間は日本の住宅の特徴的な装飾の一つですから、さまざまなアイデアの欄間で楽しんでいただきたいですね」。

欄間の形は自由。とはいえ、これまでにもたくさんの欄間が生まれています。その一部を下記で見てみましょう。

木に彫刻を施した欄間。絵柄には主に松竹梅や花、鳥、風景などおめでたい柄が施されます。こうした柄は、その部屋の持つテーマが反映されていることが多いようです。

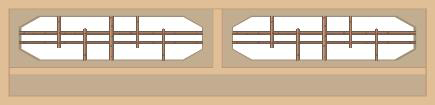

絵柄をくり抜く透かし彫りを施した欄間。こちらも絵柄はおめでたい柄が施されることが多いようです。

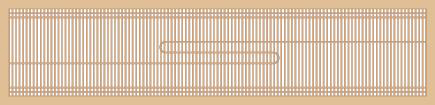

筬(おさ)とは本来、竹や金属の薄片をくしの歯のように並べた織機の付属具。欄間では竹をくしの歯のように並べて模様を描きます。

組子とは、細い木を組んで作られた模様のこと。くぎを使わず、木を一本一本削り出し、穴やほぞ、溝などの加工をして組み合わせていきます。

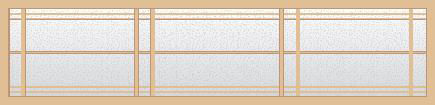

引き違いの障子襖と同じ要領で、欄間に備えたものです。開閉できるので通風が自由に行えます。障子ではなく布生地を張るなど応用もできます。

欄間障子についてあわせて読みたい

欄間障子とは? 役割や取付位置、価格相場、デザインの種類を紹介

大正ロマンや昭和初期風の建築に多いのがガラスをはめ込んだ欄間です。障子欄間のように引き違い戸にしたり、ステンドガラスを用いてモダンにしたり、ガラスに模様を刻んだりするなど加工次第でさまざまな表現ができます。

壁をくり抜き、左官仕上げを施した欄間です。くり抜いた部分はあえて下地を見せたり、竹などを組み込んで模様を描いたりすることもできます。

欄間のメリットとしては、大きく「採光性」「通風性」の2つが挙げられます。周囲の光を取込む構造のため、日中はもちろん夜間に扉や襖を閉めたとしても完全に真っ暗にはならず、ほかの部屋からの明かりが入る場合もあります。そして、欄間の絵柄や光の取込み方によって、映される陰影が変わるのもなんとも風情。また、透かしや彫りの部分から空気が出入りすることでプライバシーを確保しながら換気もできます。

このほか、部屋のレイアウトや欄間のデザインによっては空間に奥行きと広がりが生まれ、視覚効果によって襖を閉めても圧迫感なく過ごせます。広い部屋はもちろん、狭い部屋にも欄間はオススメなのです。

上記ではほんの一例をご紹介しましたが、先述したように欄間の形は自由です。しかし自由となると、どうしたらよいか逆にわからない人も多いのではないでしょうか。

「優れた和風建築を見て『これいいな』とか『このアイデアを取入れようかな』など検討してみてはいかがでしょうか。横浜市にある三渓園(国の重要文化財を含め17棟の建築物がある)や、京都市の桂離宮(古書院や中書院、楽器の間をはじめ、江戸時代に造営された庭園と建築物を遺している。現在は皇室関連施設として宮内庁が管理)などは見学するにはオススメです」。

では、欄間を備えた家を新築したり、古民家や古い家をリノベーションしたりする際、欄間を取入れる場合はどうすればよいでしょう。

「やはり和風建築に精通した建築家に依頼するのがよいでしょう。特に彫り物や組子など職人技が出来栄えを左右するような欄間を備えたいのであれば、それなりの知識や経験、人脈などが必要になります。とはいえ彫りの図柄などは、その部屋に与えたテーマや思い入れなどを、素人のアイデアでいいので反映させてみましょう。それを美しい形にするのはプロの仕事ですから」。

古い家をリノベーションするときにあわせて読みたい

古民家リノベーション ~魅力は?費用は?注意するポイントは?DIYメリット、おしゃれな実例、補助金を解説~

先述のように日本建築の最高峰といわれる桂離宮にも、よくよく見れば遊び心のある欄間が見受けられます。まずは名建築の欄間を見に行って、今の時代に合う、自分らしい意匠の欄間を考えてみませんか。