家を購入したり建てたりするときに「住宅性能評価書」という言葉を耳にします。建設住宅性能評価とはどのようなもので、どんなメリットがあるのでしょう?そもそも必要なものなのでしょうか?そこで、住宅性能評価についての基本を説明します。また、住宅性能評価書取得の費用や現状などについて、一級建築士事務所北工房代表取締役の栃木渡さんに聞きました。

住宅の設計や施工について客観的な基準で評価する「住宅性能評価」。その結果が記されたものが「住宅性能評価書」です。

家を建てたり買ったりする際に、住宅性能評価書を取得することは義務ではありませんが、主に下記のようなメリットがあります。

・注文住宅を建てる場合 耐震性能や耐火性能、省エネ性能などが希望するレベルになるよう設計されているか、施工されているかを専門家にチェックしてもらえます。

・分譲住宅を買う場合 客観的な数値で性能が表示されているので、自分の希望に合う住宅を選ぶことができます。また、住宅の性能が同じ基準で評価されているので、異なる建設会社の住宅の性能の比較が可能になります。

・中古住宅を買う場合 住宅の劣化や不具合の状況を購入前に把握することができます。

では、住宅性能評価書について、詳しく解説していきましょう。

「住宅性能評価書」について説明する前に、まずはその土台となる法律「品確法」について説明していきましょう。

かつて、欠陥住宅問題が表面化した時代がありました。そのため、解決策として、1999年に消費者保護を目的とした「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が成立し、翌年の2000年に施行されました。これがいわゆる「品確法」(住宅品確法)です。品確法が目的とするのは、良質な住宅を安心して取得できる住宅市場が当たり前になることです。この法律は、以下の3つの柱で構成されています。

・10年間の瑕疵保証:住宅の基本的な構造部分の瑕疵※(かし=欠陥)担保責任期間10年間の義務化

・住宅性能表示制度:住宅の性能をわかりやすく表示する制度の制定

・紛争処理体制:欠陥住宅などのトラブルを解決するための指定住宅紛争処理機関を整備

※2020年の民法改正で、民法本文では「瑕疵」という言葉は使われなくなり契約不適合責任という言葉に置き換えられているが、品確法では継続して「瑕疵担保責任」という言葉が使われている

今回、解説するのは、この3本柱のひとつ「住宅性能表示制度」による住宅性能評価と、交付される住宅性能評価書についてです。

購入したり建てたりするなら、性能が高く、安心して住める住宅を選びたいものです。そんな消費者のニーズに応えるため、各建築会社が研究や実践を積み重ね、「高性能」とうたう商品を提供しています。しかし、以前は性能に関する基準が定められていなかったため、「高性能」といってもレベルはさまざま。家を建てる人、購入する人にとっては、その住宅がどの程度の性能なのかを判断したり、比較したりすることができませんでした。

そこで、客観的な数値で表示できる項目を中心に、第三者の登録住宅性能評価機関が法律に基づいて評価・表示する「住宅性能表示制度」がつくられました。

「住宅性能評価書」は、この「住宅性能表示制度」による評価の結果、交付される評価書のことです。

住宅性能評価では、どのようなことを調べるのでしょうか。

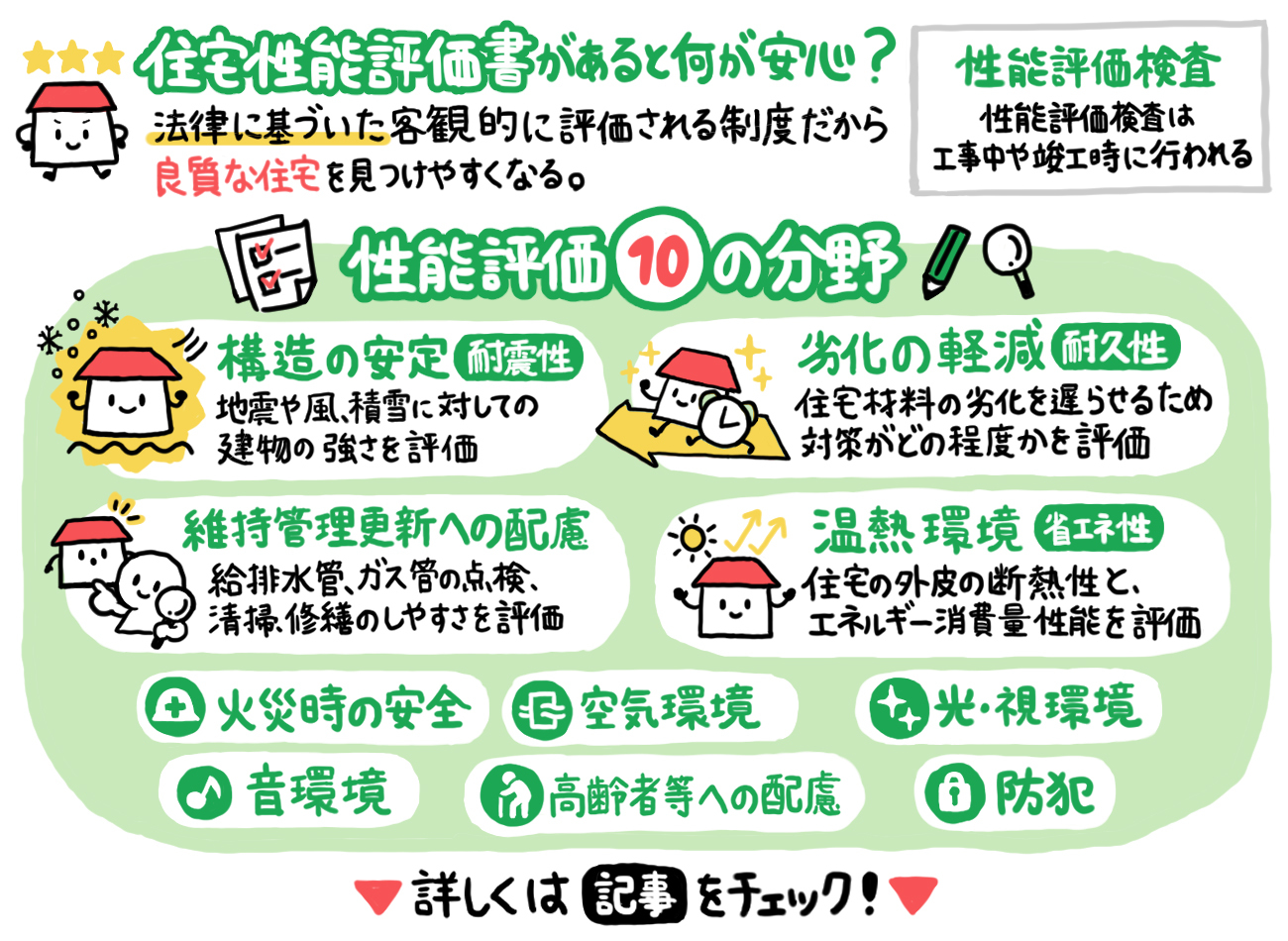

新築住宅の場合は下の表のように「10分野」に評価・表示のための基準が設けられています。このうち、必須分野は4つ。それ以外の分野は評価を依頼する人が任意に選ぶことができます。

「必須項目は『構造の安定』『劣化の軽減』『維持管理・更新への配慮』『温熱環境』です。選択分野が増えれば、それぞれの分野の基準に合致させるための工事費用もアップしますから、必須分野以外については、例えば、換気対策が気になるなら『空気環境』、高齢者との同居予定があるなら『高齢者への配慮』といった、自分が安心したいと考える分野を選ぶといいでしょう」(栃木さん、以下同)

| 性能評価の分野 | 主な評価項目 |

|---|---|

| 構造の安定(耐震性)★ | 地震や風、積雪に対しての建物の強さを評価。耐震性については倒壊や損傷のしにくさを1~3の等級で表示。等級1は建築基準法レベル。等級3は等級1の1.5倍の強さ |

| 火災時の安心 | 火災の早期発見のしやすさや、外壁や窓がどれくらいの時間、火熱に耐えられるかなどの7項目を評価 |

| 劣化の軽減(耐久性)★ | 住宅に使われる材料の劣化の進行を遅らせるための対策がどの程度されているかを等級1~3で表示。等級3は3世代(おおむね75~90年)まで構造躯体がもつことを想定 |

| 維持管理・更新への配慮★ | 点検口が配置されているかなど、給排水管、ガス管の点検、清掃、修繕のしやすさを等級1~3で表示 |

| 温熱環境・エネルギー消費量(省エネ性)★ | 住宅の外皮(外壁、窓など)の断熱性能を等級1~7で表示。また、一次エネルギー消費量性能を等級1,4,5,6で表示 |

| 空気環境 | 室内への有害物質の発散量の少なさを等級1~3で表示。化学物質の濃度を実測して表示することも可能 |

| 光・視環境 | 部屋の広さに対する窓の大きさの割合から、室内の明るさを表示 |

| 音環境 | 窓やドアなど開口部の遮音性能や、共同住宅の場合は上下または隣接住戸への音の伝わりにくさを項目によって等級1~3、1~4、1~5で評価 |

| 高齢者への配慮(バリアフリー性) | 手すりの設置や段差の解消など、高齢者などへの配慮のための対策が講じられているかを等級1~5で表示 |

| 防犯 | 住宅への不法侵入がないよう、開口部に対策がされているかを評価 |

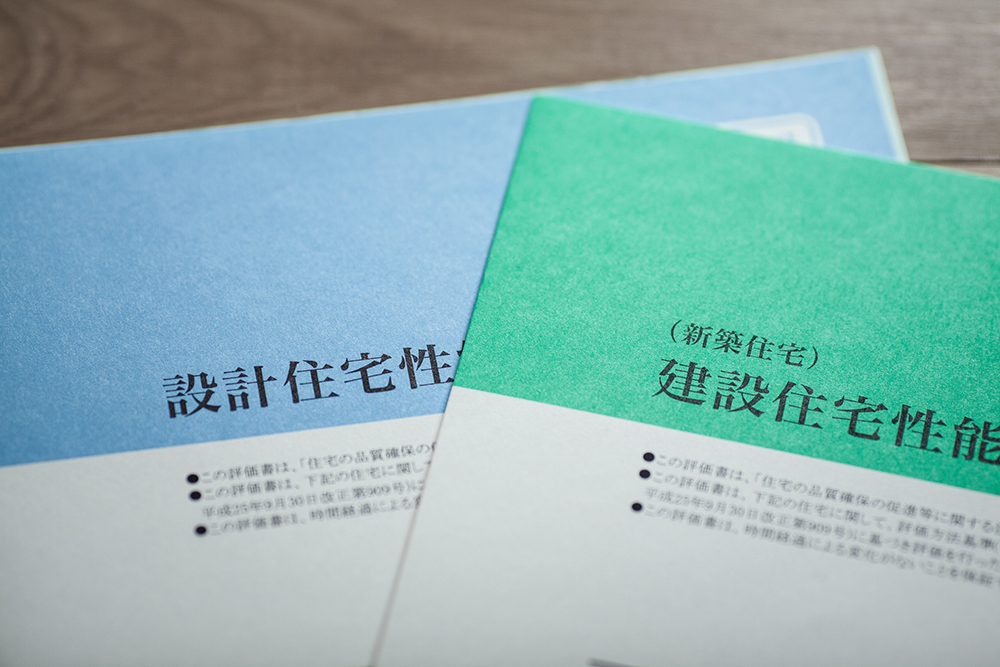

新築住宅の場合、住宅性能評価書は2種類。

施主に求められている性能通りに設計されているかを設計図書などをもとにした評価により交付される「設計住宅性能評価書」と、設計図書などの通りに施工されているかを現場検査で確認し交付される「建設住宅性能評価書」です。これは、どちらも受けなければならないものなのでしょうか?

「設計性能評価を通っていても、施工が設計通りにされていなければ意味がありません。設計性能評価の次に受ける建設住宅性能評価は、評価機関が現場で審査するものです。設計性能評価だけを受けて、建設住宅性能評価を省略することはできますが、それでは意味がありません。基本的には2つの評価はワンセットで取得するものと考えましょう」

また、竣工後に施工者とトラブルがあった場合、住宅紛争処理支援センターで格安で紛争処理が受けられますが、その際、「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の両方を取得していなければならないことを覚えておきましょう。

住宅性能評価はどのような流れで行われるのでしょうか?

新築一戸建ての場合は設計段階と、建設・完成時にそれぞれ評価が行われ、現場では原則4回の検査が行われます。

住宅性能評価の申し込みは住宅を売る人、買う人、仲介する人など、誰でも行えますが、添付するさまざまな計算書や設計図書などの書類をそろえる必要があるため、注文住宅を建てる場合は、設計をする会社に相談しましょう。設計会社や建築会社が書類作成のほか、申請の代行を行うケースや、申請代行サポート業務を行う会社を紹介してくれるケースも多くあります。

また、住宅性能評価の申請先は、新築・購入する住宅の所在地を業務エリアに入れている評価機関で、下記から調べることができます。

■評価機関一覧

・国土交通省 「住宅の品質確保の促進等に関する法律における登録機関」

・一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 「評価機関リスト」

性能評価を依頼した施主は、現場検査に立ち会ったほうがいいのでしょうか。

「施主は立ち会ってもかまいませんが、設計通りに施工がされているかという専門的な検査ですから、現場で見てもおそらくよくわからないと思います。住宅性能評価の検査を行うのは、国土交通大臣等に登録された第三者機関です。業務をきちんと遂行していますから、安心してよいかと思います」

中古住宅の場合も、住宅性能表示(既存住宅)制度に基づいて住宅の性能評価を行うことで、「現況検査・評価書(既存住宅性能評価書)」の交付が受けられます。

購入前に住宅の劣化や不具合の状況がわかるため、評価の結果はリフォームや修繕などを行う際の参考にできるなどメリットがあります。

中古住宅の検査項目で必須なのは、住まいの劣化や不具合を目視で確認する「現況検査」のみ。そのほか「特定現況検査」「個別性能に関する検査」はオプションとなります。

| 現況検査★ | |

|---|---|

| ●基礎のうち屋外に面する部分 ●壁、柱、基礎および梁のうち屋外に面する部分 ●屋根 ●壁、柱および梁のうち屋内に面する部分 ●屋内の床 ●天井および軒裏 ●階段 ●バルコニー ●屋外に面する開口部 ●雨どい ●土台および床組 ●小屋組 ●給水設備 ●排水設備 ●給湯設備 ●機械換気設備 ●換気設備 | |

| 特定現況検査(オプション) | 個別性能評価(オプション) |

| ●腐朽等の現状 ●蟻害の現状 |

●構造の安定 ●火災時の安全 ●劣化の軽減 ●維持管理・更新への配慮 ●温熱環境 ●空気環境 ●光・視環境 ●高齢者への配慮 ●防犯 ※中古住宅の個別性能評価は音環境(遮音性能)を除く、新築住宅の評価項目と同じ |

実は、中古住宅で住宅性能評価を行うケースは非常に少なく、国土交通省の調査によれば、2022年度は新築住宅の住宅性能評価書の交付は[設計]26万4790戸、[建設]19万2903戸なのに対して、中古住宅はわずか215戸でした。

中古住宅の交付件数は、まだまだ少ないのが現状です。それでも、もしも中古住宅の売買で、買主が費用を自己負担で住宅性能評価をしたいと希望した場合、売主側がするべきことはあるのでしょうか。

「新築時の確認申請副本や、その後に増改築やリフォームを行った場合は、その時の図面などの書類を用意しておくといいでしょう。現況検査当日には、売主は特に必要な準備などはありません」

新築住宅の場合、審査を受けて住宅性能評価書が交付される物件は増えているのでしょうか。

2022年度の設計住宅性能評価書の交付は26万4790戸で、これは着工戸数86万828戸の30.8%。

つまり、新築住宅の約3割が設計住宅性能評価書の交付を受けているということ。運用が開始された翌年2001年度の交付割合5.3%から徐々に増えています。

「現在、ほとんどの新築マンションが、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価書をデベロッパーが取得し、チラシや広告に取得を示すマークを表示して『住宅性能評価取得済み物件』として分譲しているといえます。しかし、注文住宅ではほとんど普及していません。個人の施主の場合、住宅性能評価取得で得られるメリットに対して、かかる費用が大きいという課題があります」

新築一戸建てを建てる場合、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価書を取得するには、いくらくらいの費用がかかるものなのでしょうか。

「一戸建ての場合、数十万円単位の費用がかかります。よくネットなどで、目安は数万円~と書かれている記事などを見かけますが、実際は数万円では収まりません。評価機関によっても金額は違ってきます。基本審査(検査)料金の数万円のほかに、住宅の規模の違い、オプションで加える追加項目、評価の等級など、内容によって審査(検査)費用が積み上がっていくからです」

中古一戸建ての場合は、必ず行う現況検査に数万円のほか、新築と同様に住宅の規模の違いやオプションで検査をしてもらう項目によって費用が追加されます。また、設計図書がない場合も費用がアップします。

住宅性能評価は、建築会社に相談したうえで、メリットとコストのバランスを見て取得するかどうかを検討するといいでしょう。

費用はかかりますが、住宅性能評価書を取得することで、得られるさまざまなメリットがあります。

●住宅の性能がわかりやすく表示される

【新築】耐震性や耐久性、省エネ性など、目には見えない住宅の性能が、等級や数値などで表示される安心感があります。

【中古】現況検査で住宅の劣化具合や不具合が確認できるほか、オプションで耐震性や耐久性、省エネ性などを等級や数値で確認できます。

●第三者の専門家によるチェックが受けられる

【新築】新築の場合は、希望の性能が設計に反映されているか、設計通りに施工されているかを第三者機関の公正なチェックを受けることができます。特に現場検査は数回行われるため、完成後は床や壁等で見えなくなってしまう箇所も確認してもらえます。

以下のメリットは、評価を受ける項目や等級に基準が設けられているため、自分が新築・購入する住宅が該当するか、建築会社や不動産会社に確認するといいでしょう。また、メリットを受けるためにそのほかの要件のクリアが必要な場合もあります。

●住宅ローンの金利引き下げの対象になる

【新築・中古】【フラット35】の場合、「耐震性」「省エネ性」「バリアフリー性」「耐久性」のいずれかが所定の等級以上であれば、当初5年間の金利が引き下げられる 【フラット35】Sが利用できます。また、住宅性能評価書をとっていれば、物件 検査の一部を省略できます。

●地震保険料の割引がある

【新築・中古】耐震等級に応じて、地震保険料が10~50%割引になります。

●贈与税の非課税枠が拡大される

親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、「耐震性」「省エネ性」「バリアフリー性」のいずれかが所定の等級以上であれば、贈与税の非課税枠が1000万円に拡大されます(一般住宅の場合500万円)。贈与税の申告の際に、住宅性能評価書などを添付して証明する必要があります。

●トラブルの際に紛争処理機関を利用できる

設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の両方を取得した「新築住宅・中古住宅」については、万一、建築会社等とトラブルになった場合、建築士や弁護士による電話相談や対面相談などが無料で受けられるほか、指定住宅紛争処理機関(全国の弁護士会)*に紛争処理を申請することができます。評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争が対象で、紛争処理の手数料は1件当たり1万円です。

*裁判によらずに住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関

では、住宅性能評価書を取得するデメリットはあるでしょうか?

高い等級や評価を取得するためには住宅の工事費はアップします。しかし、それは住宅性能を上げた結果ですから、デメリットとはいえません。また、等級がすべて1などの場合は、建築基準法クリアのレベルなので、もともと必要な工事費となります。明確なデメリットはないと考えていいでしょう。

全国共通の基準で住宅の性能を評価し、その結果を表示する「住宅性能評価書」を取得できる住宅性能表示制度。希望する人は誰でも性能評価の申請をすることができ、基本の項目のほかに、自分が気になる項目をオプションでチェックすることもできます。特に、新築の場合は希望の性能通りに設計や施工がされているかを確認できるため、設計や施工のミスを防ぐ効果があり安心。建売戸建てやマンションを購入する場合は住宅性能評価書取得済み物件かを確認してみましょう。注文住宅を建てる場合は建築会社に早めに相談するといいでしょう。

住宅性能評価書とは、第三者機関である登録住宅性能評価機関が住宅性能の評価を行い、その結果を交付する書類

新築住宅には「設計住宅性能評価書」「建設住宅性能評価書」がある

住宅の耐震性や耐久性、省エネ性などの性能が等級や数値で客観的に把握できる

地震保険料の割引や税制の特例が受けられるなどメリットもさまざま

設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の両方を取得した住宅は、施工者とトラブルがあった場合、住宅紛争処理支援センターで格安で紛争処理が受けられる