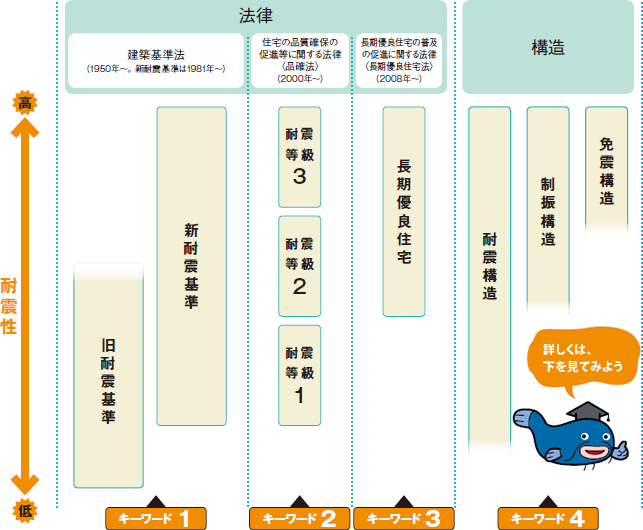

住宅購入を検討している人の多くが気になっている住宅の耐震性。この記事では、耐震性の目安になるキーワードや「旧耐震基準」と「新耐震基準」、耐震等級や長期優良住宅、耐震構造・制振構造・免震構造の違いについて説明しよう。

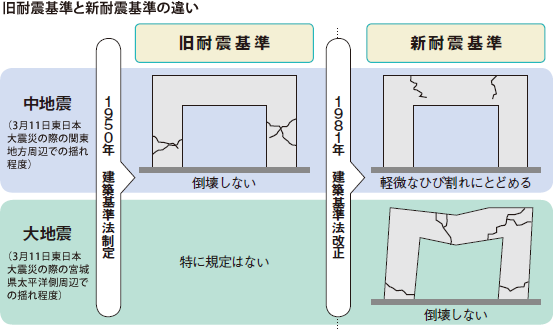

1981年6月より前の基準が旧耐震基準、それ以降の建物は新耐震基準で建てられている。

新耐震基準は大地震でも建物を倒壊させないことが前提

1950年に耐震基準を定めた建築基準法は、人命の保護や財産の保全を目的としており、日本の建物はすべて基準を守らなければならない。「耐震基準は大地震のたびに見直され、1981年6月に改正された新耐震基準で極めてまれに起こる大地震でも倒壊しないことが前提になりました。実際に阪神大震災では、新耐震基準で建てられた建物で倒壊したケースはありません」(可児さん)。ただし、壁がひび割れたり、配管が壊れたりする可能性はある。

旧耐震基準で建てられた住宅は、耐震性に問題がないか診断を受け、必要に応じて補強工事をするのが望ましい。ただしマンションの外壁などの構造部分は管理組合の合意が必要となり、個人の判断だけではできない。ここでは木造一戸建ての場合を紹介しよう。

まず診断は建築の専門家が半日程度かけて現地を調査し、床下や屋根裏などを目視するもので、費用は15万円程度。補助制度がある自治体もある。

「補強工事は基礎や地盤まで実施すると高額になる場合もありますが、一般的な壁の補強は約167万円程度。リフォームも同時なら割安になることが多いです」(西生さん)

【耐震診断の主なチェック内容】(日本木造住宅耐震補強事業者協同組合の場合)

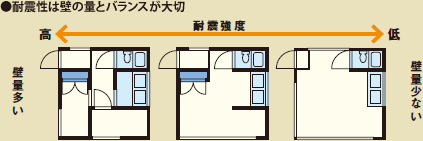

□ 壁の量が足りているか

□ 壁の配置のバランスがとれているか

□ 全体の劣化度

□ 地盤が沈下していないか

□ 基礎にひびが入っていないか など

【主な工事内容】(木造一戸建ての場合)

□ 基礎の補修

□ 壁の補強

□ 土台・柱下の改善

□ 接合部の補強 など

マンションの場合、耐震補強の多くは共用部分の工事となるため、住戸内のリフォームのように個人の判断で行うことはできない。一例になるが、次のような手順で進めるケースが多い。

マンションの耐震補強工事の進め方(一例)

※状況次第で、耐震改修を推進する総会決議や費用負担方法などを決める総会決議などが必要になる。

なお、耐震診断の費用は、調査する建物の規模や構造などによっても費用が大きく異なり、100戸程度のマンションでも数百万円はかかりそうだ。自治体から助成金が受けられる場合もあるので、自治体や管理会社に相談してみよう。

診断結果を受けて、耐震補強工事の実施を検討する場合、高額な耐震工事費用をどう工面するかも検討しなければならない。大きな金額となるので、複数社の見積もりを比較検討することをおすすめしたい。

数字が大きいほど耐震性能が高く、耐震等級は3が最高。

10分野の住宅の性能を等級などで表示する「住宅性能表示制度」の等級のひとつ

2000年に住宅の品質を高める目的で品確法が制定された。それに基づき、「住宅性能表示制度」という、10分野の住宅の性能を、共通の基準で評価して等級などで表示する制度ができた。耐震等級1は新耐震基準を満たすことを示し、耐震等級2はその1.25倍、耐震等級3は1.5倍の強度という意味だ。制度は任意なので、表示がなくても耐震性が低いわけではない。

9つの項目の基準を満たしている住宅。

丈夫で長持ち、快適に暮らせる住まいとして認定。税金やローンなどで優遇も受けられる

丈夫で長持ちし、快適に暮らせる住まいとして行政が認定した長期優良住宅。2008年にできた長期優良住宅法に基づく制度だ。基準は9つの項目からなり、耐震性は耐震等級2相当以上の強度が求められる。認定されると、住宅ローン控除の控除額が増え、買うときや住んでいるときの税金が優遇されるほか、ローン金利が最長50年間固定されるフラット50が使える。

耐震は、建物自体を強くして地震に耐える構造。制振は装置を用いて地震の揺れを建物内で吸収する構造。免震は装置を用いて地震の揺れをかわす構造。

地震で揺れても建物で耐える日本の住宅のほとんどはこの構造

建物自体を強く頑丈につくり、地震の揺れを受け止めて耐えるのが耐震構造。新耐震基準以降はすべての住宅が極めてまれに起こる大地震に耐えられる前提となった。「耐震構造の住宅は全体の約99%を占めています。大地震のとき、建物は大きく揺れるので、中にいる人も激しい揺れを感じます」(可児さん)

ダンパーなどが揺れを吸収 地震の力を20~30%ダウン

建物の壁や柱などにダンパーと呼ばれる制振装置を組み込み、地震の揺れを吸収する構造。大地震でも建物のひび割れなどを少なくできる。「ダンパーが地震で動くことで地震の力を熱エネルギーに変え、揺れを小さくします。耐震構造に比べて地震の揺れを20%~30%程度減らすことが可能です」(可児さん)

足元で地震の力をカット 損傷や家具の転倒も減少

建物の基礎にゴムなどでできた免震装置を設置し、地震の揺れを足元で吸収する。大地震では建物が長くゆっくりと揺れることで、建物が損傷したり家具が倒れたりしにくくなる。「建築コストが3%ほどアップしますが、地震の力は40%~60%カットでき、最近はマンションでの採用が増えています」(可児さん)

新耐震基準を満たした住宅なら、東日本大震災レベルの地震でも建物が崩壊することは防げると考えられる。耐震等級や構造など、耐震性の目安を知って安心・納得して住まいを選ぼう。旧耐震基準の古い物件を買うときは、耐震性のチェックも忘れずに。できれば専門家に耐震診断してもらい、必要に応じて補強工事を実施すれば、新耐震基準の住宅と同じか、それ以上の強度が得られて安心だ。

1981年の改正後の新建築基準法を満たした住宅なら、建物の崩壊は防げるとされている

旧耐震基準の建物は耐震診断と耐震補強をするのがおすすめ

等級や構造などをチェックし、古い物件は診断してもらおう